Literatura brasileira,

Narrativas indígenas modernas

Contos de antropóloga e seu filho rompem com estereótipos e celebram patrimônio intelectual dos povos originários em excelente ficção

14abr2023 | Edição #69Ao dar sua “Notícia da atual literatura brasileira”, em 1873, Machado de Assis identifica como aspecto fundamental da produção contemporânea um “certo instinto de nacionalidade”. Autores brasileiros, na poesia e na prosa, vinham procurando se distinguir das literaturas europeias pela introdução da cor local em suas obras: paisagens, personagens, história, costumes.

Dentre essas cores “brasileiras”, o Bruxo se detém especificamente sobre a personagem indígena. Compartilhando a opinião de Varnhagen — diplomata e historiador que analisou o papel da literatura na construção do Estado e da nação no século 19 —, Machado afirma que “a civilização brasileira não está ligada ao elemento indiano, nem dele recebeu influxo algum”. Logo, não consegue compreender por que “os nomes de Basílio da Gama e Durão são citados e amados, como precursores da poesia brasileira”. Para Machado, como para tantos escritores de igual grandeza, Shakespeare não deixa de ser inglês por ambientar suas peças na Itália ou na Dinamarca. Nessa linha, o “elemento indiano” seria completamente dispensável na formação de uma nacionalidade ou independência literária.

Todavia, como o lugar machadiano é sempre o do meio termo, acaba por admitir a adoção da personagem indígena (desde que não seja exclusiva) ainda que por “piedade, a minguarem outros argumentos de maior valia”; e reconhece que “a raça dominadora […] colheu informações preciosas e no-las transmitiu como verdadeiros elementos poéticos”.

Esse último ponto é de particular importância: Machado de Assis aceita o nativo como ingrediente literário desde que preso ao passado colonial e mediado pela óptica do colonizador. E tal visão deriva do seu próprio conceito de literatura brasileira: aquela produzida por cidadãos brasileiros e escrita, necessariamente, na língua portuguesa.

Rejeição das origens

Por incrível que possa parecer, essa é a tese que domina hoje: o imenso patrimônio poético e narrativo dos povos originários que habitam o Brasil não faz parte da cultura literária brasileira (como é compreendida pela maioria), não está presente nos manuais, não é conhecido pelo grande público.

Aliás, o Bruxo, no mesmo artigo, depois de fazer um balanço do estado atual dos gêneros literários, dedica uma seção à análise da língua portuguesa na forma praticada pelos escritores brasileiros. Não é tal análise que se quer discutir, mas a ideia a ela subjacente: obras vazadas em outros idiomas não pertencem, não podem pertencer à literatura nacional.

Mais Lidas

Pelo inacreditável valor de verdade que tal ideia sempre teve, estão excluídas do nosso cânone as memórias de Hans Staden, a súmula que faz André Thevet da mitologia tupinambá e a versão italiana da lenda do Jurupari, feita pelo conde Ermanno Stradelli — para citar apenas três textos fundamentais. Mesmo a epopeia anônima De gestis Mendi de Saa, atribuída a Anchieta, não recebe muita atenção e em geral é só mencionada por alto, a despeito de seu conteúdo etnográfico.

A lírica e a dramaturgia anchietanas ou a poesia do padre Cristóvão Valente — escritas em tupi antigo — só são exceções porque se trata de autores europeus e de temas cristãos: ou seja, não são textos de mas para índios. Logo, falam muito mais sobre o invasor que sobre o nativo.

Machado de Assis aceita o nativo como ingrediente literário desde que preso ao passado colonial

O enorme peso intelectual de uma opinião de Machado de Assis, que a partir da década seguinte já seria reconhecido como “gênio da raça”, além dos próprios fundamentos da sua obra, influíram decisivamente nos rumos futuros da literatura brasileira; e a personagem indígena deixou de ter a relevância dos primeiros tempos e praticamente desapareceu.

Some-se a isso um fenômeno de ordem demográfica: a importação maciça de imigrantes na virada do século 19 para o 20, parte de uma política estatal para o embranquecimento da população. Como tais imigrantes e seus descendentes imediatos rapidamente ascenderam à elite cultural, política e econômica do país, a antiga identificação de muitos escritores com seu passado indígena foi substituída por um novo sentimento: o de que o Brasil é apenas um lugar, não uma origem.

Chegada a hora

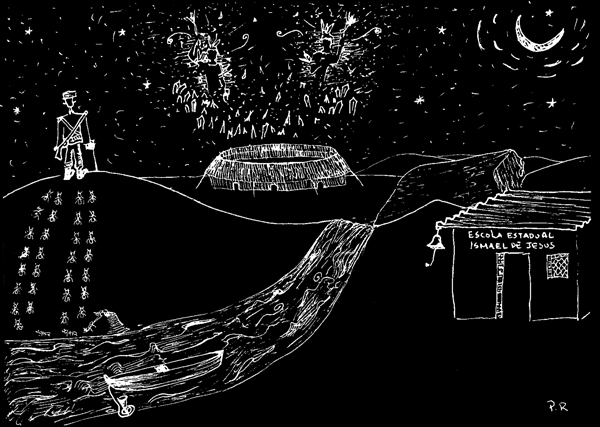

Toda essa longa introdução vem a propósito de uma impactante coletânea de contos lançada pela Todavia: Ficções amazônicas, de Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar. Talvez seja, arrisco dizer, o livro de temática indígena que mais radicalmente insere não apenas a personagem mas o referido patrimônio intelectual dos povos originários nesse amplo e amorfo complexo que se costuma denominar “literatura brasileira”.

A antropóloga Aparecida Vilaça e seu filho e coautor Francisco Vilaça Gaspar

São onze narrativas que abordam temas recorrentes em relatos indígenas ou aspectos do conhecimentos mítico e cosmológico ameríndios. Por exemplo, “Cinco amigos e um funeral” trata da execução de um rito funerário que envolve a prática do canibalismo. A surpresa, nesse conto, está no fato de que os praticantes da cerimônia não são índios — mas um grupo de amigos neobrasileiros (ou seja, todo brasileiro que não é ou não se considera indígena).

Outros dois excelentes relatos — “Dezembro” e “O Garrincha da floresta” —, esteticamente muito bem resolvidos, tratam de fenômenos teriantrópicos. No primeiro, temos um homem-onça; no segundo, um homem-anta.

Experiências xamânicas são narradas em três histórias: “O hipopótamo de dom Pablo”, “O general e o professor” e “Radiofonia”. Num certo sentido, poderiam ainda constar desse conjunto outros três contos em que ocorrem movimentações no tempo e entre dimensões do espaço — “Bristol, Amazônia”, “Nova Iorque, New York” e “2#19” — já que poderes como os ali descritos também podem ser atribuídos a xamãs.Finalmente, dois textos, que também exploram elementos xamânicos, são construídos sobre importantes narrativas incidentais: “A epidemia”, que reconfigura um mito caiapó sobre a origem do fogo; e “No rastro de Macunaíma”, que dialoga estreitamente com a obra célebre de Mário de Andrade.

Desconstruções

Talvez o traço mais característico, que dá uma sólida unidade à coletânea, seja a desconstrução dos estereótipos sobre os quais a personagem indígena se estabeleceu na literatura do Brasil. Logo no conto de abertura, “Cinco amigos e um funeral”, os protagonistas se veem compelidos a atender o derradeiro desejo de um sexto amigo comum: o de ser comido depois da morte. Assim, a antropofagia, concebida como tipicamente indígena, se transfere para os neobrasileiros — enquanto alguns índios, cristãos, chegam ao lugar onde o rito se executa mas não participam do repasto. O contraste, ou a interpenetração, de estereótipos cosmológicos se acentua no desfecho, quando o morto neobrasileiro descreve com espanto uma escatologia indígena e se depara, surpreendentemente, com a própria mãe.

Temos ainda um militar-xamã que inicia um índio cristão no xamanismo, um índio craque de bola, outro que é farmacêutico e rádio-amador e uma menina indígena que adora biscoito de chocolate recheado. Ou seja, há uma forte quebra do senso comum, da expectativa do leitor médio, quando o comportamento indígena se atribui a um neobrasileiro; e vice-versa.

Assim, aquela ideia machadiana sobre o instinto de nacionalidade se esfacela totalmente: a personagem indígena não é só do mato; não é só do passado; não se apresenta mediada por alguém que é piedoso e se considera membro da “raça dominadora”. Ela está visceralmente integrada à vida brasileira, ainda que distante das grandes metrópoles.

Ficções amazônicas, de Aparecida Vilaça e Francisco Vilaça Gaspar

Podemos reconhecer nas Ficções amazônicas certos temas muito contemporâneos e populares que qualquer indivíduo encontraria em sua Netflix: o dos chamados “portais” no eixo do tempo ou no plano do espaço; ou o das bestas-feras, como lobisomens e vampiros. Isso não apenas traz a personagem indígena para muito perto de nós (neobrasileiros, urbanos, cosmopolitas), mas também revela quão aparentados, quão próximos estão esses relatos fantásticos, tipicamente ocidentais, daqueles retirados de um ambiente mítico estritamente ameríndio — em especial por não constituírem um mero substrato, mas a própria substância narrativa. Nisso está, creio eu, a maior riqueza do livro.

Estranhamento

“O Garrincha da floresta” traz um de meus relatos preferidos. É a história de dois cunhados que saem para caçar e um deles, Jamain, vai atrás de uma anta ferida, se perde e é dado como morto. Tempos depois Tokorom depara, andando pela mata, com um estranho que se identifica como Jamain.

E Jamain conta a Tokorom que seguiu as pegadas da anta; e que de repente essas pegadas passaram a ser de gente. Ele passa a viver com essa gente desconhecida e testemunha coisas estranhas: aquelas pessoas confundiam folha com peixe, onça com porco-do-mato. Jamain revê um primo já falecido e conversa com ele; e descobre que esse primo passou a ter um pênis enorme, inimaginável, do tamanho de um cano de espingarda.

Não vou revelar o final, que é esplêndido. Importante é ressaltar que esse conto resume e exemplifica os conceitos de perspectivismo e multinaturalismo desenvolvidos por Tânia Stolze Lima e Eduardo Viveiros de Castro. Incorpora, portanto, de uma maneira muito simples, deliciosa e divertida à narrativa produzida no Brasil e escrita nessa língua que ainda chamamos de portuguesa por preguiça ou subserviência os elementos fundamentais de uma cosmologia radicalmente estranha à imensa maioria dos neobrasileiros.

Eles intuíram o potencial literário e transformaram vivências de povos nativos em excelente ficção

Isso explica minha afirmação preliminar de que Ficções Amazônicas é o livro de temática indígena que mais radicalmente insere o patrimônio intelectual dos povos originários no que se costuma denominar literatura brasileira. Uma leitura simples desses contos poderia facilmente associá-los ao Manifesto antropófago

de Oswald de Andrade, como se tivessem sido escritos sob o seu influxo. Discordaria, com veemência, dessa eventual afirmação. Primeiro, o Manifesto é uma belíssima peça literária, um belíssimo poema em prosa, que mereceria figurar em qualquer antologia. Só não pode ser compreendido como uma tese, como uma teoria, como uma gramática para a literatura brasileira.

A canibalização de elementos das culturas indígenas, no sentido oswaldiano, tem uma longa tradição, que remonta pelo menos a Cláudio Manuel da Costa: no Vila Rica, escrito em 1773 e publicado postumamente em 1839, um índio velho lê o passado e o futuro num cristal de rocha (motivo que aparece na citada lenda do Jurupari); e certa feiticeira indígena faz um outro índio ver uma onça ao olhar para uma mulher.

Gonçalves Dias, no I-juca-pirama, cria o conflito central do poema a partir de um dado etnográfico. E o mesmo faz Alencar nessa obra-prima que é o Ubirajara, primeiro romance brasileiro passado integralmente na pré-história do país, todo construído sobre etnografias então disponíveis sobre povos amazônicos, particularmente os mawés e os mundurukus, e que inclusive afronta a moralidade cristã ao exaltar o herói e seu casamento poligâmico.

Mário de Andrade vem, naturalmente, nessa seqüência. É certo que Macunaíma seja um romance-canibal. Mas caberia perguntar: seu processo de composição se deve a Oswald ou ao Ulysses, de James Joyce, que Mário leu e admirou? Aliás, os ditos poetas “árcades” também não devoraram a mitologia grega? Camões não comeu Virgílio? Virgílio não engoliu Homero?

Na verdade, o fenômeno da apropriação, de tomar o que é do Outro, está na essência do ato de criar, é a força-motriz de qualquer cultura (uso aqui essa palavra não na acepção antropológica, mas no sentido de conjunto de obras de arte produzidas num dado âmbito por um determinado grupo de criadores). Não há cultura, portanto, sem apropriação.

Logo, é desnecessário vincular Ficções amazônicas ao programa da nossa já centenária “modernidade”. O livro deriva da pura sensibilidade estética dos autores, que enxergaram beleza em narrativas indígenas, que intuíram o potencial literário de situações reais vividas pelos povos nativos — e transformaram tudo isso em ficção de excelente qualidade.

Aliás, impressiona como o índio de Aparecida e Gaspar é real, muito mais vivo e palpável, por exemplo, do que aqueles figurados por Antonio Callado e mesmo Darcy Ribeiro, que também foi antropólogo.

É claro que, por se tratar de um livro de estreia, nesse gênero, há um trecho ou outro em que o texto soa um tanto didático (como a passagem sobre Davi Kopenawa em “O general e o professor”); há um ou outro caso de inverossimilhança (como nos discursos das personagens João Fernandes e Cristóvão em “Cinco amigos e um funeral”) — mas nada que retire o brilho ou que diminua o prazer dessa espetacular experiência que é ler Ficções amazônicas.

Matéria publicada na edição impressa #69 em maio de 2023.