Política,

Nada será sagrado?

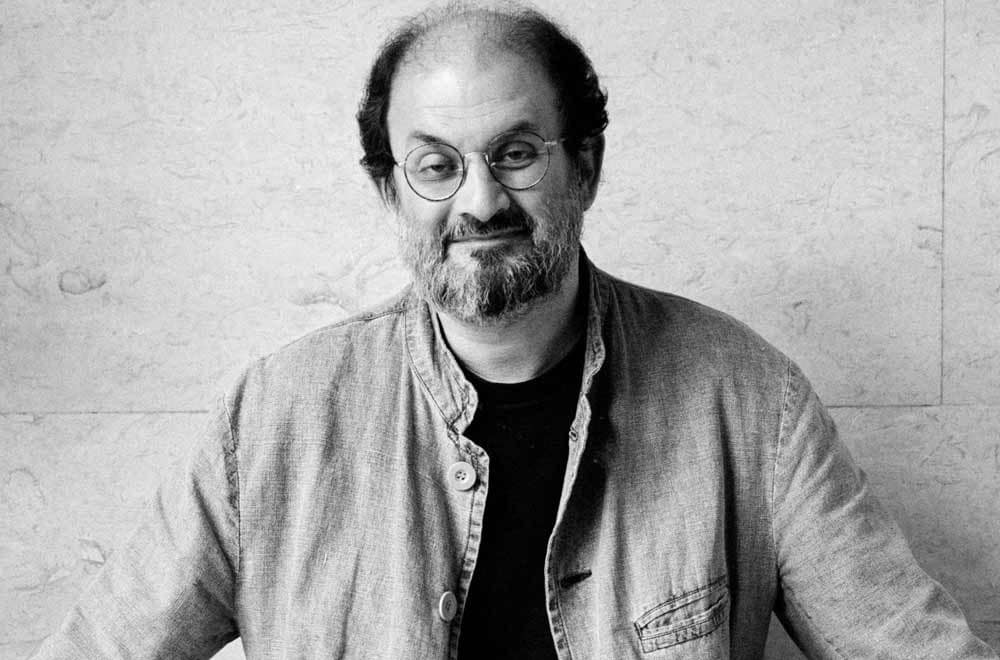

Em texto inédito em português, o autor de ‘Os versos satânicos’ defende o romance como espaço de transcendência e excepcionalidade

26ago2022Cresci beijando livros e pão.

Em nossa casa, sempre que alguém derrubava um livro ou deixava cair um chapatti, ou “fatia”, que é a nossa palavra para um triângulo de pão fermentado com manteiga, era obrigatório que o objeto caído fosse não só erguido, mas também beijado, como um pedido de desculpas pela desajeitada falta de respeito. Eu era tão desajeitado e mão-furada como qualquer criança e consequentemente durante a infância beijei um grande número de fatias, e também uma boa quota de livros. Na Índia, as famílias devotas em geral tinham, e ainda têm, pessoas com o hábito de beijar livros sagrados. Mas nós beijávamos tudo. Beijávamos dicionários e atlas. Beijávamos romances de Enid Blyton e gibis do Super-Homem. Se eu algum dia derrubei o catálogo telefônico, é provável que o tenha beijado também.

Tudo isso aconteceu antes mesmo de eu beijar uma garota. Na verdade, seria quase verdade, ou pelo menos verdadeiro o suficiente para um escritor de ficção, dizer que, quando comecei a beijar garotas, minhas atividades relativas a beijar pão e livros perderam parte de sua excitação especial. Mas nunca esquecemos nossos primeiros amores.

A ideia do sagrado é, muito simplesmente, uma das noções mais conservadoras de qualquer cultura

Pão e livros: comida para o corpo e comida para a alma; o que poderia ser mais digno de nosso respeito ou até mesmo amor?

Mais Lidas

Para mim, sempre foi chocante encontrar gente para quem os livros simplesmente não têm importância, gente que despreza o ato de ler, quanto mais o de escrever. Talvez seja sempre surpreendente descobrir que sua amada não é tão atraente para os outros quanto é para você. Meus livros mais adorados sempre foram de ficção, e nos últimos doze meses fui obrigado a admitir que, para muitos milhões de seres humanos, esses livros são totalmente desprovidos de atração ou valor. Estamos testemunhando um ataque sobre uma determinada obra de ficção que é também um ataque à própria ideia da forma do romance, um ataque de uma ferocidade tão incrível que se tornou necessário reafirmar o que é mais precioso na arte da literatura: responder ao ataque não com um ataque, mas com uma declaração de amor. Amor que pode levar à devoção, mas a devoção do amante é diferente da devoção do Verdadeiro Crente, na medida em que não é militante. Posso ficar surpreso, ou até mesmo chocado, ao descobrir que você não sente o mesmo que eu por determinado livro, obra de arte ou pessoa. Posso muito bem tentar fazer você mudar de ideia, mas vou acabar aceitando que seus gostos, seus amores, seus assuntos não sejam da minha conta. O Verdadeiro Crente não conhece esses limites. O Verdadeiro Crente sabe que ele está simplesmente certo e você, errado. Ele vai tentar convertê-lo, até mesmo pela força e, se não conseguir, vai, no mínimo, desprezar você por causa de sua descrença. O amor não precisa ser cego. A Fé, em última análise, tem de ser um salto no escuro.

*

O título desta palestra é uma pergunta que costuma ser feita em tom de horror, quando algum personagem, ideia, valor ou lugar querido pelo questionado é tratado com uma dose de iconoclastia. Bolas de críquete brancas para partidas de críquete noturnas? Mulheres sacerdotes? A Rolls-Royce sendo comprada pelos japoneses? Será que nada é sagrado?

Até recentemente, porém, essa era uma pergunta cuja resposta eu achava que sabia. A resposta era Não.

Não, nada é sagrado em si ou por si, eu teria dito. Ideias, textos, até pessoas podem se tornar sagrados (a palavra vem do latim sacrare, “separar como sagrado”), mas ainda que essas entidades, uma vez estabelecida a sua sacralidade, procurem proclamar e preservar seu próprio absoluto, sua inviolabilidade, o ato de tornar sagrado é, na realidade, um evento histórico. É produto de muitas e complexas pressões do tempo em que o ato ocorre. E eventos históricos precisam estar sempre sujeitos a questionamento, desconstrução e até mesmo a declarações de obsolescência. Reverenciar o sagrado de modo inquestionável é se deixar paralisar por ele. A ideia do sagado é, muito simplesmente, uma das noções mais conservadoras de qualquer cultura, porque procura criminalizar ideias como Incerteza, Progresso, Mudança.

Não me pareceu, porém, que minha impiedade precisasse me colocar em conflito com a crença

Para abordar apenas uma dessas declarações de obsolescência: eu declararia estar vivendo na consequência da morte de deus. A respeito da questão da morte de deus, o romancista e crítico norte-americano William H. Gass disse o seguinte, já em 1984: “A morte de deus representa não só a constatação de que deuses nunca existiram, mas a afirmação de que tal crença já não é nem mesmo irracionalmente possível: que nem a razão, nem o gosto, nem o temperamento da época a toleram. A crença persiste, é claro, mas o faz como a astrologia ou a fé em uma Terra plana”.

Tenho alguma dificuldade com a franqueza intransigente desse obituário. Sempre foi claro para mim que deus é diferente dos seres humanos porque, por assim dizer, pode morrer em determinados locais. Em outros locais, por exemplo na Índia, deus continua a florescer, literalmente em milhares de formas. Assim, se falo de viver após esta morte, estou falando em um sentido limitado e pessoal: meu senso de deus deixou de existir há muito tempo e, por causa disso, fui atraído para as grandes possibilidades criativas oferecidas pelo surrealismo, modernismo e seus sucessores, aquelas filosofias e estéticas nascidas da percepção de que, como disse Karl Marx, “tudo o que é sólido se desmancha no ar”.

Não me pareceu, porém, que minha impiedade, ou melhor, minha pós-piedade, precisasse necessariamente me colocar em conflito com a crença. De fato, uma razão para minha tentativa de desenvolver uma forma de ficção na qual o milagroso pudesse coexistir com o secular foi precisamente a aceitação de que as noções de sagrado e de profano precisavam ser exploradas, tanto quanto possível sem prejulgamentos, como uma espécie de retrato literário honesto de como somos.

Ou seja: o mais secular dos autores deve ser capaz de apresentar um retrato simpático de um crente devoto. Ou, em outras palavras: nunca senti a necessidade de totemizar minha falta de crença e, assim, fazer disso uma causa de guerra.

Agora, porém, encontro sob fogo toda a minha visão de mundo. E como me vejo obrigado a defender os pressupostos e os processos da literatura, que eu acreditava serem garantidos a todos os homens e mulheres livres, e pelos quais todos os homens e mulheres não livres continuam a lutar todos os dias, sou obrigado a fazer a mim mesmo perguntas que, admito, acho um tanto enervantes.

Será que eu considero alguma coisa sagrada? Estarei disposto a separar como sagrada a ideia da liberdade absoluta da imaginação, e ao lado dela, minhas próprias visões de Mundo, de Texto e de Bem? Isso constitui o que os apólogos da religião começaram a chamar de “fundamentalismo secular”? E, se assim for, devo aceitar que esse “fundamentalismo secular” é tão suscetível de conduzir a excessos, abusos e opressões quanto os cânones da fé religiosa?

*

Uma palestra em memória de Herbert Read é uma ocasião altamente apropriada para tal exploração, e sinto-me honrado por ter sido convidado a fazê-la. Herbert Read, um dos principais defensores britânicos dos movimentos modernista e surrealista, foi um ilustre representante dos valores culturais mais caros ao meu coração. “A arte nunca está paralisada”, escreveu Read. “A mudança é a condição para que a arte continue sendo arte.” Esse é também um de meus princípios. A arte é um evento da história, sujeito ao processo histórico. Mas é também um discurso sobre esse processo, e deve se esforçar de forma constante para encontrar novas formas de espelhar um mundo infinitamente renovado. Nenhuma estética pode ser uma constante, exceto uma estética baseada na ideia de inconstância, metamorfose ou, tomando emprestado um termo da política, “revolução permanente”.

Nenhuma estética pode ser uma constante, exceto uma estética baseada na ideia de inconstância, metamorfose

A luta entre tais ideias e as verdades reveladas e eternas da religião é dramatizada esta noite, assim como, espero que me desculpem por mencionar, a minha ausência. Devo me desculpar por isso. Na verdade, perguntei aos meus admiráveis protetores como eles se sentiriam se eu proferisse meu texto pessoalmente. A resposta foi mais ou menos assim: “O que fizemos para merecer isso?”. Com pesar, aceitei o argumento.

É uma agonia e uma frustração não poder voltar à minha antiga vida nem por um momento. No entanto, gostaria de agradecer a Harold Pinter por ocupar meu lugar com sua própria voz. Talvez esse evento possa ser considerado uma forma de revelação secular: um homem recebe um texto por processos misteriosos de Algures — acima? Abaixo? da New Scotland Yard? —, o traz até as pessoas e recita…

*

Há mais de vinte anos, eu estava nos fundos deste teatro lotado, ouvindo uma palestra de Arthur Koestler. Ele propunha a tese de que a linguagem, e não o território, seria a causa primordial da agressão, porque, uma vez que atinge o nível de sofisticação em que é capaz de expressar conceitos abstratos, a linguagem adquire o poder de totemização; e quando as pessoas erguem totens, vão à guerra para defendê-los. (Peço perdão ao espírito de Koestler. Estou confiando em velhas lembranças, e esse é um ombro pouco confiável para nos apoiarmos.)

A respeito de sua teoria, ele nos falou de dois bandos de macacos que viviam, acho, em uma das ilhas do norte do Japão. Os dois bandos viviam muito próximos na floresta, junto a um certo riacho, e subsistiam, o que não é nada incomum, com uma dieta de bananas. Um dos bandos, no entanto, desenvolveu o curioso hábito de lavar as bananas no riacho antes de comê-las, enquanto o outro bando continuou a não lavar as bananas. E, no entanto, disse Koestler, os dois bandos continuaram a viver contentes como vizinhos, sem brigas. E por que isso? Porque sua linguagem era primitiva demais para permitir que totemizassem o ato de lavar bananas ou o de comer bananas sem lavar. Se tivessem uma linguagem mais sofisticada a seu dispor, tanto as bananas molhadas quanto as secas poderiam se tornar objetos sagrados no cerne de uma religião, e aí, cuidado! — Guerra santa.

Um jovem se levantou da plateia para fazer uma pergunta a Koestler. Ele sugeriu que talvez a verdadeira razão para que os dois bandos não lutassem fosse esta: havia bananas suficientes para todos. Koestler ficou extremamente irritado. Recusou-se a responder a uma bobagem marxista dessas. E, de certa forma, tinha razão. Koestler e seu questionador falavam línguas diferentes, e suas línguas estavam em conflito. O desacordo entre eles até poderia ser visto como uma prova do ponto de vista de Koestler. Se ele, Koestler, fosse considerado o lavador de bananas e seu questionador o homem das bananas secas, então o domínio de uma linguagem mais complexa que a dos macacos japoneses resultaria de fato em totemizações. Agora cada um deles tinha um totem a defender: o primado da linguagem versus o primado da economia, e portanto o diálogo tornou-se impossível. Eles estavam em guerra.

Entre religião e literatura, assim como entre política e literatura, há uma disputa de base linguística. Mas não é uma disputa de simples opostos. Porque enquanto a religião busca privilegiar uma linguagem acima de todas as outras, um conjunto de valores acima de todos os outros, um texto acima de todos os outros, o romance sempre foi um discurso sobre a forma como diferentes linguagens, valores e narrativas se questionam, e sobre as relações cambiantes entre eles, que são relações de poder. O romance não busca estabelecer uma linguagem privilegiada, mas insiste na liberdade de retratar e analisar a luta entre os diferentes competidores por tais privilégios.

Carlos Fuentes chamou o romance de “uma arena privilegiada”. Com isso, ele não quer dizer que é o tipo de espaço sagrado no qual devemos tirar os sapatos para entrar; não é uma arena para reverências; não reivindica nenhum direito especial, exceto o direito de ser o palco sobre o qual os grandes debates da sociedade podem acontecer. “O romance”, escreve Fuentes, “nasce do próprio fato de que não nos entendemos, porque a linguagem unitária e ortodoxa se desintegrou. Quixote e Sancho, os irmãos Shandy, senhor e senhora Karênin: seus romances são a comédia (ou o drama) de seus desentendimentos. Imponha uma linguagem unitária e você mata o romance, mas também mata a sociedade.”

Ele então faz a pergunta que venho me fazendo ao longo de minha vida de escritor: a mentalidade religiosa pode sobreviver fora do dogma e da hierarquia religiosos? Ou seja: a arte pode ser o terceiro princípio mediador entre os mundos material e espiritual; pode, ao “engolir” ambos os mundos, nos oferecer algo novo, algo que poderia até ser considerado uma definição secular de transcendência?

Eu acredito que pode. Eu acredito que deve. E acredito que, em seus pontos altos, ela o faz.

*

O que chamo de transcendência é aquela fuga do espírito humano para fora dos limites de sua existência material e física que todos nós, seculares ou religiosos, experimentamos pelo menos algumas vezes. O nascimento é um momento de transcendência, que passamos a vida tentando entender. A exaltação do ato de amor, a experiência da alegria e muito possivelmente o momento da morte são outros desses momentos. A elevada qualidade da transcendência, a sensação de ser mais do que si mesmo, de estar de alguma forma ligado à totalidade da vida, são, por natureza, de curta duração. Nem mesmo a experiência visionária ou mística dura muito. Cabe à arte captar essa experiência e oferecê-la, no caso da literatura, aos leitores; ser, para uma cultura secular, materialista, uma espécie de substituto para aquilo que o amor de deus oferece no mundo da fé.

Nem mesmo a experiência visionária ou mística dura muito. Cabe à arte captar essa experiência

É importante também compreender quão profundas são para todos nós as necessidades que a religião satisfez ao longo dos tempos. Tenho para mim que essas necessidades são de três tipos: primeiro, a necessidade de encontrarmos uma articulação de nosso conhecimento, que mal vislumbramos, da exaltação, do assombro, da admiração; a vida é uma experiência incrível, e a religião nos ajuda a entender por que a vida volta e meia faz que nos sintamos pequenos ao nos dizer que somos menores; e, por outro lado, porque temos também a sensação de ser especiais, de ser escolhidos, a religião nos ajuda ao nos dizer por que fomos escolhidos e para quê. Em segundo lugar, precisamos de respostas para o que não tem resposta: como chegamos aqui? E, antes de mais nada, como “aqui” chegou aqui? Esta vida, esta breve vida, é tudo o que existe? Como pode ser? Qual é o sentido disto? E, em terceiro lugar, precisamos de códigos para viver, “regras para cada maldita coisa”. A ideia de deus é ao mesmo tempo um repositório para o nosso assombro com a vida e uma resposta às grandes questões da existência, e também um livro de regras. A alma precisa de todas essas explicações, não apenas das explicações racionais, mas das explicações do coração.

É importante entender também com que frequência a linguagem do materialismo secular e racionalista fracassou em responder a essas necessidades. Ao assistir à morte do comunismo na Europa Central, não podemos deixar de observar o profundo espírito religioso de que tantos dos criadores dessas revoluções estão imbuídos, e devemos admitir que não é apenas uma determinada ideologia política que fracassou, mas a ideia de que homens e mulheres poderiam se definir em termos que excluem suas necessidades espirituais.

A mentalidade religiosa pode sobreviver fora do dogma e da hierarquia religiosos?

Parece óbvio, mas relevante, notar que em todos os países que agora caminham para a liberdade a arte foi reprimida tão violentamente quanto a religião. O fato de a revolução tcheca ter começado nos teatros e ser liderada por um escritor é a prova de que as necessidades espirituais das pessoas, mais do que suas necessidades materiais, expulsaram do poder os seus comissários.

O que parece claro é que vai levar muito tempo para que os povos da Europa aceitem qualquer ideologia que afirme ter uma explicação completa e totalizada do mundo. A fé religiosa, profunda como é, deve, com toda certeza, permanecer uma questão privada. Essa rejeição de explicações totalizadas é a condição moderna. E é aí que entra o romance, a forma criada para discutir a fragmentação da verdade. O diretor de cinema Luis Buñuel dizia: “Eu daria a vida por um homem que procura a verdade. Mas mataria de bom grado um homem que acha que encontrou a verdade”. (Isso é o que costumávamos chamar de piada, antes que matar pessoas por suas ideias voltasse à agenda.) A elevação da busca do Graal acima do Graal em si, a aceitação de que tudo o que é sólido de fato se desmancha no ar, de que a realidade e a moralidade não são axiomas, mas construções humanas imperfeitas, esse é o ponto de partida da ficção. É o que J.-F. Lyotard chamou, em 1979, de La Condition post-moderne [A condição pós-moderna]. O desafio da literatura é partir desse ponto, e ainda encontrar um jeito de cumprir nossas inabaláveis exigências espirituais.

*

Moby Dick responde a esse desafio oferecendo-nos uma visão sombria, quase maniqueísta, de um universo (o Pequod) nas garras de um demônio, Ahab, que vai inexoravelmente em direção a outro; isto é, a Baleia. O oceano sempre foi o nosso Outro, manifestando-se para nós na forma de feras: a serpente Ouroboros, o Kraken, o Leviatã. Herman Melville mergulha nessas águas escuras para nos oferecer uma parábola muito moderna: Ahab, nas garras de sua possessão, perece; Ishmael, um homem desprovido de sentimentos fortes ou convicções poderosas, sobrevive. O homem moderno interessado em si mesmo é o único sobrevivente; aqueles que adoram a baleia (pois a perseguição é uma forma de adoração) perecem por obra da baleia.

Se a religião é uma resposta, se a ideologia é uma resposta, então a literatura é uma investigação

De um jeito muito diferente, Italo Calvino também enfrenta o desafio. Sua trilogia Os nossos antepassados, que ele disse ser uma tentativa de fornecer uma árvore genealógica do homem moderno, nos oferece três bizarras e cômicas figuras exemplares. Há O visconde partido ao meio em um campo de batalha medieval, cujas duas metades sobrevivem, uma impossivelmente má, a outra improvavelmente boa, e ambas absolutamente insuportáveis. Só quando elas se juntam, quando bem e mal se misturam e criam um ser humano, o visconde se mostra novamente adequado para a sociedade humana. E há O barão nas árvores, o rebelde supremo, que rejeita a ordem patriarcal de comer uma tigela de sopa de caracol nojenta e vai para as árvores pelo resto de seus dias. E, finalmente, há O cavaleiro inexistente, uma armadura vazia que se sustenta pela força de vontade e pela adesão total e inabalável às leis da cavalaria. Ele se torna um dos cavaleiros mais ilustres do exército de Carlos Magno. Essas três fábulas, sobre a inseparabilidade de bem e mal, sobre as consequências e a importância de recusar o que se acha revoltante (sopa de caracol ou tirania) e sobre um ser (literalmente) oco que é sustentado apenas por um código embrutecedor e quase religioso, nos oferecem sonhos de nós mesmos, mapas de nossa natureza interior. Não menos eficazes, mas muito menos impositivas do que qualquer texto sagrado, elas nos mostram quem somos.

Os andarilhos de Joyce, os vagabundos de Beckett, os trapaceiros de Gógol, os demônios de Bulgákov, as meditações de alta energia de Bellow sobre o sufocamento da alma pelos triunfos do materialismo; estes, e muitos mais, são o que temos em vez de profetas e santos sofredores. Mas, ao mesmo tempo que responde à nossa necessidade de admiração e entendimento, o romance também nos traz notícias duras e desagradáveis.

Ele nos diz que não há regras. Não nos dá nenhum mandamento. Temos que criar nossas próprias regras da melhor maneira possível, inventá-las conforme avançamos.

E nos diz que não há respostas; ou melhor, nos diz que respostas são mais fáceis de obter, e são menos confiáveis do que perguntas. Se a religião é uma resposta, se a ideologia política é uma resposta, então a literatura é uma investigação; a grande literatura, ao fazer perguntas extraordinárias, abre novas portas em nossa mente.

Richard Rorty, em A Filosofia e o espelho da natureza, insiste na importância da historicidade, em abrir mão da ilusão de estar em contato com a Eternidade. Para ele, o grande erro é o que chama de “fundamentalismo”, que o teólogo Don Cupitt, ao comentar sobre Rorty, chama de “a tentativa, tão antiga quanto (e até muito mais antiga que) Platão, de dar permanência e autoridade ao nosso conhecimento e aos nossos valores, pretendendo fundá-los em uma espécie de reino cósmico imutável, natural ou numinoso, externo ao fluxo de nossa conversação humana”. É melhor, conclui Cupitt, “ser um pragmático adaptável, um nômade”.

Há outras razões para propor o romance como a forma de arte crucial para a era pós-moderna

Michel Foucault, também um historicista convicto, discute o papel do autor ao desafiar absolutos sacralizados em seu ensaio “O que é um autor?”. Esse ensaio afirma, em parte, que “textos, livros e discursos realmente começaram a ter autores […] à medida que autores se tornaram passíveis de punição, ou seja, à medida que os discursos podiam ser transgressivos”. É uma ideia extraordinária, provocadora, ainda que formulada com a ligeireza e a total ausência de provas para sustentá-la típicas de Foucault: que só se identificavam os autores quando era necessário encontrar alguém para culpar. Continua Foucault:

“Em nossa cultura (e sem dúvida em muitas outras), o discurso não era originalmente um produto, uma coisa, uma espécie de mercadoria; era essencialmente um ato, um ato situado no campo bipolar do sagrado e do profano, do lícito e do ilícito, do religioso e do blasfemo. Historicamente era um gesto envolto em riscos […]”. Em nossos primórdios encontramos nossas essências. Para entender uma religião, olhe para seus primeiros momentos. (É lamentável que o islã, de todas as religiões a mais fácil de estudar dessa maneira, em razão de seu nascimento durante a era do registro histórico, tenha se oposto tão resolutamente à ideia de que, assim como todas as ideias, é um evento dentro da história.) E também para entender uma forma artística, sugere Foucault, olhe para as origens dela. Se ele estiver certo sobre o romance, então a literatura será, de todas as artes, a mais adequada para desafiar absolutos de todos os tipos; e por ser, em sua origem, o Outro cismático do texto sagrado (e sem autor), também é a arte mais provável de preencher nossos vazios deiformes.

Há também outras razões para propor o romance como a forma de arte crucial para aquilo que não posso mais evitar chamar de era pós-moderna. Por um lado, a literatura é a arte menos sujeita ao controle externo, porque é produzida em privado. O ato de produzi-la requer apenas uma pessoa, uma caneta, uma sala, algum papel. (Nem mesmo a sala é absolutamente essencial.) A literatura é a menos tecnológica das formas de arte. Não requer nem um palco nem uma tela. Não exige intérpretes, atores, produtores, equipes de filmagem, figurinistas, músicos. Não requer nem mesmo o aparato tradicional de publicação, como demonstra o sucesso de longa data da literatura samizdat. O ensaio de Foucault sugere que a literatura corre o mesmo risco das forças envolventes e sufocantes da economia de mercado, que reduz os livros a meros produtos. Esse perigo é real, e não quero parecer minimizá-lo. Mas a verdade é que, de todas as formas, a literatura ainda pode ser a mais livre. Quanto mais dinheiro custa um trabalho, mais fácil é controlá-lo. O cinema, a forma de arte mais cara, é também a menos subversiva. É por isso que, embora Carlos Fuentes cite o trabalho de cineastas como Buñuel, Bergman e Fellini como exemplos de revoltas seculares bem-sucedidas no território do sagrado, continuo acreditando nas maiores possibilidades do romance. Sua singularidade é sua melhor proteção.

Entre os livros infantis que devorei e beijei havia um grande número de gibis baratos, de natureza nada literária. Os heróis daqueles quadrinhos eram, ou assim pareciam, quase sempre mutantes, ou híbridos, ou malucos: além do Batman e do Homem-Aranha, havia o Aquaman, que era meio peixe, e, claro, o Super-Homem, que poderia ser facilmente confundido com um pássaro ou um avião. Naquela época, meados da década de 50, os super-heróis eram todos, de várias maneiras, rigorosos guardiães da lei e da ordem, que saltavam para o trabalho em resposta ao bat-sinal do Comissário de Polícia, unindo-se para formar a Liga da Justiça da América e defender o que o Super-Homem chamou de “verdade, justiça e o modo de vida americano”. Mas, apesar dessa ênfase extrema no combate ao crime, a lição que eles ensinaram às crianças (ou a esta criança, pelo menos) era a verdade talvez involuntariamente radical de que a excepcionalidade era o maior e mais heroico dos valores; que aqueles que eram diferentes da multidão deviam ser valorizados da maneira mais amorosa; e que aquela excepcionalidade era um tesouro tão grande e tão facilmente incompreendido que precisava ser escondido, na vida comum, sob aquilo que os quadrinhos chamavam de “identidade secreta”. O Super-Homem não poderia sobreviver sem a “delicadeza” de Clark Kent; só o “playboy milionário” Bruce Wayne possibilitava as atividades noturnas do Batman.

Ora, é uma verdade óbvia que esses outros seres bizarros, híbridos, mutantes, excepcionais, os romancistas, esses criadores da forma mais bizarra, híbrida e metamórfica, o romance, volta e meia têm sido obrigados a se esconder atrás de identidades secretas, por razões de gênero ou terror. Mas a mais maravilhosa das muitas verdades maravilhosas sobre a forma do romance é que quanto maior o escritor, maior a sua excepcionalidade. Os gênios do romance são aqueles cujas vozes são plena e indisfarçadamente deles, que, tomando emprestada a imagem de William Gass, assinam cada palavra que escrevem. O que nos atrai em um autor é sua “dessemelhança”, ainda que o aparato da crítica literária então se ponha a trabalhar para demonstrar que ele não é nada mais do que um acúmulo de influências. A dessemelhança, o que torna impossível para um escritor encaixar-se em qualquer regimento, é uma qualidade que os romancistas compartilham com os heróis dos quadrinhos, embora raramente sejam capazes de pular prédios altos em um único passo.

O espaço interior de nossa imaginação é um teatro que nunca pode ser fechado

Além do mais, o escritor está lá, em sua obra, nas mãos do leitor, absolutamente exposto, totalmente indefeso, completamente desprovido do benefício de um alter ego para se esconder. O que se forja, no ato secreto de ler, é um tipo diferente de identidade, uma vez que o leitor e o escritor se fundem, por meio do texto, para se tornarem um ser coletivo que tanto escreve como lê e lê como escreve, e cria, em conjunto, aquela obra única, o “seu” romance. Essa “identidade secreta” de escritor e leitor é o maior e mais subversivo dom da forma do romance.

E é por isso, enfim, que elevo o romance acima de outras formas, porque ele sempre foi e continua sendo meu primeiro amor: não só porque é a arte que recorre ao mínimo de concessões, mas também é a única que leva a “arena privilegiada” dos discursos conflitantes para dentro de nossa cabeça. O espaço interior de nossa imaginação é um teatro que nunca pode ser fechado; as imagens ali criadas compõem um filme que jamais poderá ser destruído.

Nesta última década do milênio, à medida que as forças da religião se renovam e o poder onipresente do materialismo envolve o espírito humano com suas próprias e pesadas correntes, para onde o romance deve olhar? Parece claro que a renovação do velho campo do discurso bipolar, entre o sagrado e o profano, que Michel Foucault propõe, será de importância central. Parece provável, também, que estejamos caminhando para um mundo no qual não haverá alternativa real ao modelo social liberal-capitalista (exceto, talvez, o modelo teocrático e fundamentalista do islã). Nessa situação, o capitalismo liberal, ou a democracia, ou o mundo livre exigirão a atenção mais rigorosa dos romancistas, exigirão re-imaginação, questionamento e dúvida como nunca antes. “Nosso antagonista é nosso colaborador”, disse Edmund Burke, e se a democracia não tem mais o comunismo para ajudá-la, por oposição, a esclarecer suas próprias ideias, então talvez tenha que ter a literatura como adversária.

*

Fiz um grande número de abrangentes reivindicações para a literatura durante o curso deste texto e estou ciente de um tom levemente messiânico em muito do que escrevi. A reverência a livros e escritores, da parte de escritores, não tem nada particularmente novo, é claro. “Desde o início do século 19”, escreve Cupitt, “escritores imaginativos reivindicam, de fato desfrutam, um papel orientador e representativo em nossa cultura. Nossos pregadores são os romancistas, poetas, dramaturgos, cineastas e afins, fornecedores de ficção, pessoas ambíguas, enganadores. No entanto, continuamos a pensar em nós mesmos como racionais.”

Mas agora me vejo recuando da ideia de sacralização da literatura com a qual flertei no início deste texto; não suporto a ideia do escritor como profeta secular; eu me lembro de que um dos maiores escritores do século, Samuel Beckett, acreditava que toda arte deveria inevitavelmente terminar em fracasso. Isso claramente não é motivo para desistir. “Já tentei. Já fracassei. Não importa. Tento de novo. Fracasso melhor.”

A literatura é um relato provisório da consciência do artista e, portanto, nunca pode ser “acabada” ou “perfeita”. A literatura se faz na fronteira entre o eu e o mundo, e no ato da criação essa fronteira se amacia, torna-se permeável, permite que o mundo flua para o artista e o artista flua para o mundo. Nada tão impreciso, tão fácil e frequentemente incompreendido, merece a proteção de ser declarado sacrossanto. Teremos que viver sem o escudo da sacralização, e isso é muito bom. Não devemos nos transformar naquilo a que nos opomos.

O único privilégio que a literatura merece, e desse privilégio ela depende para existir, é o privilégio de ser a arena do discurso, o lugar onde a luta de linguagens pode ser encenada.

*

Imagine o seguinte. Você acorda certa manhã e se encontra em uma casa enorme e labiríntica. Ao perambular por ela, você se dá conta de que é tão grande que você nunca a conhecerá inteira. Lá estão as pessoas que você conhece, familiares, amigos, amantes, colegas; também muitos estranhos. A casa está cheia de atividade: conflitos e seduções, festas e velórios. Em algum momento, você percebe que não há saída. Você descobre que é capaz de aceitar isso. A casa não é a que você escolheria, está em péssimas condições, os corredores sempre cheios de valentões, mas vai ter que servir. Então, um dia, você entra num quartinho sem importância aparente. O quarto está vazio, mas há vozes nele, vozes que parecem estar sussurrando apenas para você. Você reconhece algumas das vozes, outras são completamente desconhecidas. As vozes falam sobre a casa, sobre todos os que estão nela, sobre tudo o que está acontecendo, que já aconteceu e que deve acontecer. Algumas só falam obscenidades. Algumas são safadas. Algumas são amáveis. Algumas são engraçadas. Algumas são tristes. As vozes mais interessantes são todas essas coisas ao mesmo tempo. Você começa a ir ao quarto com mais frequência. Aos poucos, percebe que a maioria das pessoas da casa às vezes usa esses cômodos. No entanto, os cômodos estão todos dispostos de forma discreta e não têm importância aparente.

Teremos que viver sem o escudo da sacralização. Não devemos nos transformar naquilo a que nos opomos

Agora imagine que você acorda certa manhã e ainda está na casa enorme, mas todos os quartos com as vozes desapareceram. É como se tivessem sido exterminados. Não há nenhum lugar, na casa inteira, aonde você possa ir para ouvir vozes, falando sobre tudo, de todas as maneiras possíveis. Não há aonde ir em busca das vozes, que podem ser engraçadas em um minuto e tristes no outro, que podem soar ásperas e melodiosas no decorrer da mesma frase. Então você se lembra: não há como sair dessa casa. E esse fato começa a parecer insuportável. Você olha nos olhos das pessoas nos corredores: família, amantes, amigos, colegas, estranhos, valentões, padres. Você vê a mesma coisa nos olhos de todos. Como vamos sair daqui? Fica claro que a casa é uma prisão. As pessoas começam a gritar e a bater nas paredes. Homens chegam com armas. A casa começa a tremer. Você não acorda. Você já está acordado.

*

A literatura é o único lugar, em qualquer sociedade, onde, no segredo de nossa própria cabeça, podemos ouvir vozes falando sobre tudo, de todas as maneiras possíveis. A razão para garantir que a arena privilegiada seja preservada não é que os escritores querem liberdade absoluta para dizer e fazer o que quiserem. É que nós, todos nós, leitores, escritores, cidadãos, generais e divinizadores, precisamos daquele quartinho aparentemente sem importância. Não precisamos chamá-lo de sagrado, mas precisamos lembrar que ele é necessário.

“Todo mundo sabe”, escreveu Saul Bellow em As aventuras de Augie March, “que não há sutileza nem apuro na supressão; se você corta uma coisa, acaba amputando o que está ao lado.”

Onde quer que no mundo o quartinho da literatura tenha sido fechado, mais cedo ou mais tarde as paredes cairão.

Nota do editor

“Nada será sagrado?” é o texto da conferência em memória de Herbert Read, proferida por Harold Pinter no Institute of Contemporary Arts, em Londres, em 6 de fevereiro de 1990. O texto foi publicado na revista literária Granta como um panfleto.

Porque você leu Política

Elas resistem, a democracia resiste

Angela Davis, Patricia Hill Collins e Silvia Federeci destacam a força das mulheres negras na luta democrática

MARÇO, 2024