Psicologia,

Jung, a ioga e duas cobras

O psiquiatra suíço abordou a aceitação paradoxal de duas serpentes antagônicas: a bíblica e a tântrica

30jan2023Uma das chaves de acesso de A psicologia da ioga kundalini é pensar na tensão dos opostos que se verifica entre os significados de um mesmo símbolo, quando comparamos Ocidente e Oriente. Tome o caso da serpente. Segundo a alegoria do Gênesis, a serpente foi um disfarce adotado pelo diabo para convencer nossos pais a cometerem o “pecado original”; a iniciativa do capeta teve como cúmplice inicial a mulher (alvo preferencial, assim como o sexo, de demonizações e repressões em uma cultura patriarcal). Adão e Eva então comeram do fruto proibido e foram condenados por Deus, e nós todos com eles, à expulsão do paraíso e a uma existência marcada pelos suores do trabalho, pelas dores do parto, por todo tipo de dissabor e pela morte.

A psicologia da ioga kundalini, de Carl Gustav Jung

Mas, se pelas maquinações de uma serpente fomos condenados, pelos poderes de outra serpente, a Kundalini, haveremos de ser redimidos. É essa, ao menos, a aposta do tantra, movimento nascido na Índia por volta de 500 d. C. Trata-se de uma espécie de dissidência hindu que, contra a mentalidade religiosa mais rígida de sua matriz, afirma o valor sagrado de práticas como o amor sexual como portais de iluminação espiritual. Foi esse o pretexto para a triste vulgarização, literalmente, que o tantra sofreu no Ocidente, sendo manipulado por devotos da libertinagem pornográfica em usos distantes não só da espiritualidade, mas do próprio prazer orgástico, do abraço genital apregoado por esse dissidente “tântrico”, no seio da psicologia moderna, que foi Wilhelm Reich.

A banalização do tantra é um bom exemplo do quanto Carl Gustav Jung tinha razão ao alertar, nesse seminário e em vários outros textos, contra imitações superficiais, por parte dos ocidentais, de filosofias e práticas orientais. É verdade, ele ponderou, que em um cenário de indigência espiritual como o Ocidente secularizado, a ioga poderia trazer alívio. Mas, seguindo com sua analogia duríssima, um mendigo não melhora de vida à base de esmolas. O ocidental precisaria reencontrar dentro de si próprio as fontes para se reerguer, para se curar de sua neurose essencial, ou seja, para a falta de sentido que se instaurou em sua vida em virtude de fenômenos como o divórcio entre fé e ciência.

Moisés ocidental

Muitos simpatizantes do movimento hippie, na década de 60, vieram a celebrar Jung como uma espécie de Moisés do êxodo do Ocidente rumo à Terra Prometida, no caso, à era de Aquário, mas que não teve tempo (Jung morreu em 1961) de completar pessoalmente o percurso que liderou. Com a respeitabilidade de fundador, ao lado de Freud, da psicologia moderna, Jung veio a servir como uma espécie de lastro intelectual para variadas vertentes do movimento New Age, desde os ocultistas até os mochileiros que foram buscar respostas na Índia, ou os gurus que trouxeram dela promessas de iluminação que já não se conseguia encontrar nas pregações desgastadas das igrejas cristãs, no racionalismo científico ou no desespero niilista que grassa na filosofia europeia após os pesadelos da Segunda Guerra Mundial.

Filho de pastor protestante, oriundo da psiquiatria e leitor fervoroso de Nietzsche (a cujo Zaratustra também dedicaria um vasto seminário), Jung jamais abriu mão dessas bagagens tipicamente ocidentais, por mais longe que seu espírito aventureiro e sua sede de comparações interculturais o levassem. Na verdade, o que ele buscava no “Outro” — fosse ele personificado pelos indianos, chineses ou alquimistas medievais — eram espelhos para um diagnóstico mais objetivo sobre as singularidades do Ocidente moderno, em suas grandezas e misérias. Não impunha a quem batia na porta de seu consultório alguma lavagem cerebral com conceitos como o de nirvana, yin, yang ou pedra filosofal, mas sim atentava a ecos dessas noções arquetípicas que emergiam espontaneamente dos sonhos, das fantasias e dos sintomas dele próprio e de seus pacientes. Nessas imagens poderiam estar caminhos de cura que analistas sem esse tipo de sensibilidade de escuta, ou as drogas da indústria farmacêutica, não teriam condições de acolher e ajudar a despertar.

Nas quatro preleções deste seminário que deu em Zurique, falando em inglês, Jung conta que o “caminho da ioga” se lhe impôs por conta da dificuldade de tratar pacientes como uma senhora de 55 anos, católica praticante que se sentia em aflitiva contradição pelo fato de não conseguir acreditar nem em Deus nem no papa, mas não conseguir largar a igreja. Apesar de tudo, Jung pressentia que “o espírito vivo queria impor-se” à sua paciente e redimi-la desse vazio e anseio espirituais que marcam tantos pacientes retratados pela literatura junguiana, em contraponto aos sofrimentos sexuais mais típicos das histórias de caso de Freud e seus discípulos.

Mais Lidas

Por “espírito vivo”, Jung entende a potência psíquica primeva que todos nós levaríamos conosco, ainda que adormecida como a serpente Kundalini: a vocação para transcender as misérias do ego rumo à plenitude do si-mesmo, essa “vida, e vida em abundância” prometida por Cristo, mas que a igreja já não conseguia mais transmitir a seus fiéis, ao contrário do que acontecia nos ritos mágicos do cristianismo primitivo. “Os católicos têm um inconsciente natimorto, porque a Igreja já configurou, regulou e oprimiu totalmente a natureza do inconsciente”, diz Jung.

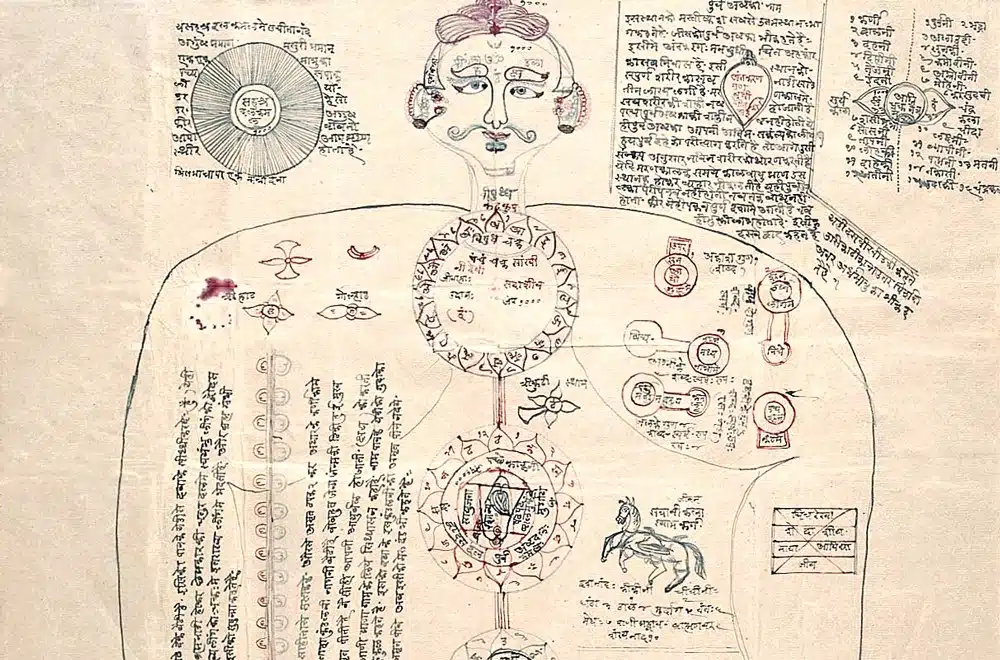

Quando pediu para que a paciente se deitasse e fechasse os olhos, ela deu luz a um fluxo rico de visões de cunho pagão que, culminando em uma “serpente branca com esplendor e imperturbável majestade”, representou um processo terapêutico comparável com a meditação de um iogue. Mais que a ioga em si, o foco deste seminário é o simbolismo tântrico dos chacras e a transformação interior propiciada pelo despertar da Kundalini e sua ascensão desde a base da coluna vertebral ao topo da cabeça.

Não se trata de uma exegese especializada, como a do indólogo Wilhelm Hauer, em preleções para aquela mesma plateia de pacientes e discípulos de Jung, poucos dias antes; Hauer, aliás, viria a ter inglório papel de aspirante a um “Olavo de Carvalho”, candidato a ideólogo espiritual do regime nazista.

Jung, valendo-se de um gênero de discurso, o “comentário psicológico”, com que contribuiu com alguns dos maiores orientalistas de sua época, se permite nas palestras sobre a ioga liberdades como esboçar analogias da cosmogonia (nascimento do mundo, ou seja, da consciência) tântrica com um mito dos índios pueblo ou comparar o chacra svadisthana, situado na região genital, com a experiência de “afogamento” simbólico do neófito nas águas do batismo cristão.

Acima do diafragma, onde se situa o chacra manipura, chega-se ao anahata, chacra cardíaco associado simbolicamente ao elemento ar, assim como os chacras anteriores remetiam respectivamente à terra, à água e ao fogo; com efeito, o coração está encaixado nos pulmões e trabalha em íntima associação com eles.

Ao entrar no anahata, acima do diafragma, o iogue põe-se acima do mundo do nível das emoções e paixões tirânicas. Traduzido como cartografia dos estágios de um processo terapêutico, o nível anahata de consciência marca a saída do analisando do estágio do chacra manipura, em que era ainda muito suscetível a reações emocionais descontroladas diante dos eventos internos e externos. No jargão dos conselheiros sentimentais que abundam nas redes sociais, a pessoa está deixando de ser uma “emocionada”.

A banalização do tantra é um bom exemplo do quanto Jung tinha razão ao alertar contra imitações superficiais de filosofias orientais

Começamos a raciocinar, a pensar, a refletir sobre as coisas. Em vez de seguirmos descontroladamente nossos impulsos, começamos a inventar certo cerimonial que nos permite tomar distância de nossas emoções, o que não significa reprimi-las, mas sim geri-las com mais sabedoria. A atual febre de livros e comunidades virtuais estoicas, com sua mensagem de que é preciso focar nossos afetos e ação na parte do destino que podemos controlar, parece apontar para esse aspecto específico do cuidado de si que se impõe em nosso tempo de ansiedade máxima.

A ioga kundalini associa ao quinto chacra, de baixo para cima — ou seja, o visuddha — um quinto elemento que é paradoxal: o éter. Paradoxal porque se trata de uma matéria “imaterial”, diferentemente da terra, da água, do fogo e do ar: para Jung, trata-se aqui do reconhecimento da autonomia da realidade psíquica. Em um nível individual, isso significa a capacidade de recolher as projeções inconscientes e compreender que o mundo externo é um reflexo do mundo interno. Coletivamente, acessar o patamar visuddha da consciência implicará levar a cabo uma empreitada que o próprio Jung começou, em colaborações com cientistas como Wolfgang Pauli, prêmio Nobel de física: o desbravamento das sutis conexões entre as “leis” da psique e as da matéria, rumo ao que visionários do passado chamavam de unus mundus.

Outro momento particularmente forte do livro é a reflexão sobre o muladhara, chacra raiz, o mais baixo de todos, com sede no períneo, onde a Kundalini dorme enrolada antes de sua ascensão. O psicólogo suíço menciona um quadro em que uma paciente se representa enredada nas raízes de uma árvore e depois, em cima, esticando-se em direção à luz.

Mas, para além de um relato de caso particular, Jung permite-se especulações fascinantes sobre o valor de muladhara como símbolo da situação do Ocidente secular, em que “Deus”, isto é, o si-mesmo, não morreu, como queria Nietzsche, mas sim dorme, aparentemente indiferente (como Cristo no barco dos apóstolos, em bela passagem bíblica) a nossas agonias no mar revolto da vida.

Em que estágio o si-mesmo está adormecido e o eu está consciente? Aqui. […] Neste mundo consciente, onde todos nós somos pessoas razoáveis e respeitáveis, indivíduos adaptados.

Do ponto de vista da ioga kundalini, o muladhara é portanto símbolo de nossa vida consciente cotidiana, como que “animais altamente evoluídos, sujeitos ao nosso ambiente, enredados nele e condicionados por ele”, e ao mesmo tempo autonomeados senhores da natureza interna e externa. “Em nossa consciência estamos sentados num alto trono e olhamos com desprezo a natureza e os animais.”

Nesse tom de revolta que faria vibrar um hippie dos velhos tempos ou um ecologista vegano de nossos dias, ele prossegue: “Não vemos nem remotamente que Deus aparece também como um animal. Para nós, animal significa ‘bestial’”. Nem mesmo uma tragédia como a pandemia da Covid-19 parece ter sido um choque capaz de libertar a humanidade da lógica ecocida de guerra de todos contra todos e contra a natureza.

Deveríamos adaptar as lições indianas sem deixar de honrar nosso repertório existencial, ou seja, as fraquezas e virtudes legadas pela nossa história

Mas Jung não acha que a solução é virarmos faquires, cantando mantras pelas ruas ou nos alimentando de luz, como os garotos miseráveis da música de Chico Buarque. “Temos certas obrigações e não podemos fugir facilmente sem ficarmos neuróticos, precisamos cuidar de nossos deveres.”

As condições precárias de sobrevivência de tantos indianos seriam sinais de uma tendência coletiva, naquele país, de fuga da realidade material. Assim como nosso unilateralismo materialista tem muito a aprender com a espiritualidade oriental, a recíproca é verdadeira. Yin e yang. Esse é outro abismo cultural com o qual deveríamos lidar como bons tradutores, e não imitadores: adaptando ao nosso próprio contexto as lições indianas. Trabalhando, diante do espelho invertido oriental, pela ascensão aos patamares suprapessoais de consciência, simbolizados pelos chacras mais elevados. Isso, porém, sem deixar de honrar nosso repertório existencial, ou seja, as fraquezas e virtudes legadas pela nossa história, a de cada um, individualmente, e a do Ocidente, que mais do que nome geopolítico denota uma consciência coletiva que também faz parte de nossa composição íntima.

Integração

Nem a “destruição do ego”, como pregada por certos gurus, nem a “inflação” dele, como é típico de nossa ignorância (avidya) individualista: a individuação junguiana, equivalente do realinhamento dos chacras com a ascensão da Kundalini, é uma integração dos níveis pessoal e suprapessoal, consciente e inconsciente, material e espiritual, da aventura humana. Ser egoísta é se agarrar a uma entidade, o ego, que é uma parcela diminuta de nossa verdade intra e interpessoal.

Trata-se então, na “ioga de Jung”, da aceitação paradoxal dos altos e baixos, subida e descida, da verdade simbólica dessas duas imagens serpentinas tão antagônicas, a do Gênesis e do Tantra. Por um lado, a serpente que precipitou nossa queda do paraíso, a saída do ventre materno do inconsciente coletivo, miséria e grandeza de uma civilização (independentemente do país específico em que o novo coronavírus tenha surgido) capaz de produzir tragédias globais como a pandemia atual, mas também as vacinas que em tempo recorde minoraram até certo ponto o desastre.

Por outro lado, a serpente tântrica que simboliza, para o ocidental, a urgência do despertar do ego para o Self, a reconexão amorosa do eu com o outro, do humano com o animal e demais reinos, da vida com a matéria, mas também da matéria com o espírito, como verso e reverso de um só poema cósmico; ruptura com a consciência sonambúlica, presa na terra, como um avestruz inconsciente de seu destino de albatroz (Baudelaire).

Uma serpente que, se não nos levará de volta ao paraíso, ao menos dará um basta ao nosso desperdício infernal de tempo e energia em empregos que não queremos para comprar coisas de que não precisamos e assim impressionar gente que detestamos, arrebentando de neuroses, imitadores perfeitos não da sabedoria indiana, mas do filme Psicopata americano.

Porque você leu Psicologia

O caso Britney S

Memórias da cantora retratam o jeito do nosso tempo de flertar com a loucura e reagir em vez de elaborar

FEVEREIRO, 2024