Literatura,

A adolescência se tornou um clássico

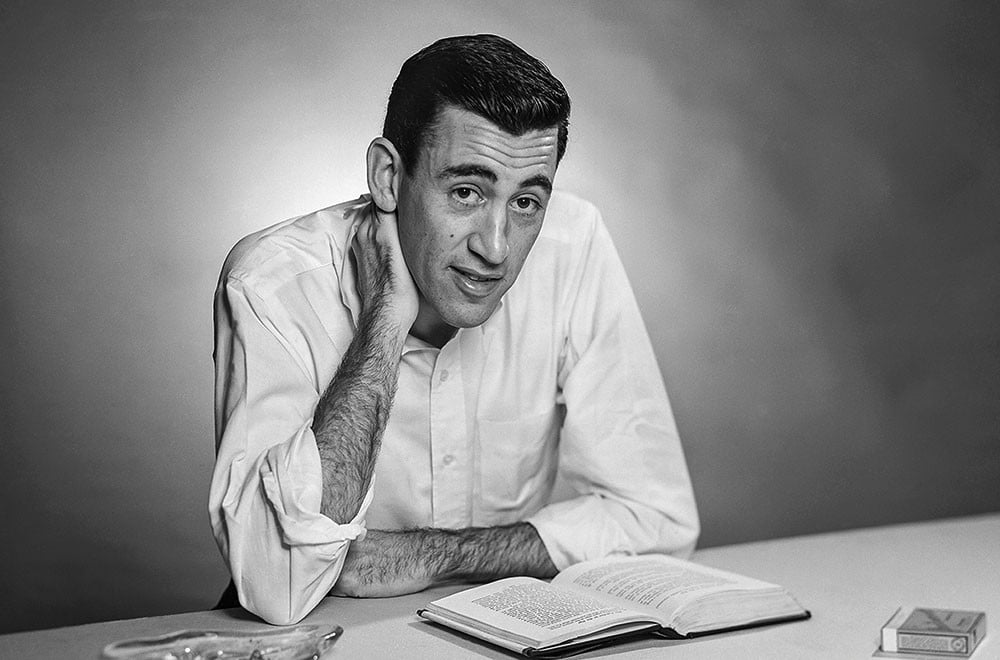

Nova tradução de “O apanhador no campo de centeio” flui bem ao recriar a voz de um dos personagens mais conhecidos da literatura mundial

12jan2020 | Edição #30 jan/fev.20Quando se é professora de português, há alguns livros incontornáveis, que se continua lendo junto aos alunos, ano após ano. Leio com minhas turmas livros que li quando a estudante era eu. Decoramos passagens, acompanhamos as descobertas dos que leem pela primeira vez, bolamos exercícios, peças de teatro, julgamentos e avaliações. Esses talvez sejam os chamados “livros clássicos”, categoria nobre, mas também um pouco triste para livros tão bons: tornam-se matéria obrigatória, lição de casa, assunto de prova ou marca de erudição. São poucos os livros obrigatórios que, ainda assim, resistem e permanecem legais, apesar da escola.

Alguns desses livros clássicos envelhecem e então deixam de ser clássicos, pois clássico é justamente aquele livro que não envelhece nunca e pode ser lido e relido, com prazer e assombro renovados. Entre eles há, contudo, aqueles que se tornam difíceis, seja pela linguagem, pelo tema distante, pelo contexto histórico que requer muitas explicações. Outros continuam próximos e parecem ter sido escritos para cada um de nós, no nosso tempo e vida presentes.

O apanhador no campo de centeio é um livro clássico. Leitura base não somente nos currículos escolares dos países de língua inglesa, mas também figura carimbada em muitas escolas por aqui. Ler O apanhador era uma espécie de iniciação: adolescentes, líamos e amávamos a obra, que sempre foi rodeada de mitos acrescidos ao fato de que o homem que matou John Lennon carregava o livro debaixo do braço. É um pouco estranho que tenha se tornado um clássico. Porque O apanhador é um relato de uma experiência adolescente, talvez seja mesmo a invenção da voz adolescente, na literatura, contando em primeira pessoa todo o seu insucesso.

E a adolescência é o avesso do clássico, assim como é avessa ao clássico. Talvez hoje sejamos todos um tanto adolescentes, pela vontade do novo, da modernidade, da vida sem amarras nem formas fixas. Talvez a adolescência tenha se tornado clássica, imperativa, normativa; as diferenças outrora tão marcadas entre o adolescente e o adulto já não fazem mais tanto sentido. Adolescentes e adultos escutam as mesmas músicas, consomem as mesmas séries e filmes, vestem as mesmas roupas e, talvez, leiam os mesmos livros. Ainda assim, há algo extremamente específico da voz do adolescente que deseja, na vida, ser um apanhador em um campo de centeio que pode, talvez, ensinar a nós, adultos, uma coisa ou outra. Ou melhor, não ensinar.

Livros para adolescentes e crianças são cada vez mais tomados por esse detestável imperativo de ensinar, ensinar, ensinar. O que o livro de Salinger, reeditado aqui pela Todavia em nova tradução de Caetano W. Galindo, nos dá é inquietação e reflexão, além do prazer de ler uma história muito bem contada. Porque Holden Caulfied, o protagonista que fuma, bebe, repete de ano várias vezes, tenta transar com uma prostituta, apanha, mente, tá sempre deprimido pra burro e acaba tendo um treco nervoso não é exatamente um modelo de conduta e vida saudável.

E então, uma das perguntas que essa bem-vinda nova edição nos traz é: onde fica, hoje, esse personagem em meio aos clássicos e neste início de novo século? Holden está a milhas de distância de ser um jovem do milênio, pois surgiu nos anos 1950, quando se via às voltas com o céu que caíra sobre a cabeça do mundo na Segunda Guerra Mundial, que ameaçava cair com a Guerra Fria e que, ao mesmo tempo, pairava límpido, suave e azul nos Estados Unidos florescentes de promessas. Só que não, como diria um adolescente hoje — e como disse Holden setenta anos atrás, de um outro jeito.

Traduzir o adolescente

Mais Lidas

A construção da voz desse narrador jovem e machucado se deu com muita carpintaria, com um trabalho de linguagem muito fino. A gente lê e escuta a voz de Holden com todas as suas lacunas, rachaduras, pontos de cegueira e vulnerabilidades. Jamais nos lembramos de que há um escritor adulto por trás da maneira de falar de Holden. Isso é literatura da maior qualidade. Linguagem que não se separa do olhar-mundo, do mundo-linguagem. Uma voz atravessada do sofrimento que é tornar-se adulto nesse mundo tão cheio de “gente fajuta”, como diz a nova tradução.

Adolescência não se imita. Embora talvez muitos adultos de hoje de fato se vistam, ajam, ouçam e vivam como adolescentes, há algo de ridículo no tiozinho que paga de jovem. Porque se há algo insuportável é a imitação de algo que não se é. É querer ser, por exemplo, muito moderno. Isso irrita o Holden pra burro. Se a adolescência é desencaixe, transição, uma coisa nem outra, sala de espera — como uma aluna uma vez falou —, ela também é a constituição de uma linguagem própria, de um olhar ferino sobre o mundo, que não perdoa, que acusa e recusa. As gírias, o ritmo de fala, as expressões novidadeiras da adolescência são a forma necessária para esse conteúdo desencaixado.

Então, para o tradutor, a experiência da construção da voz desse adolescente é também um desafio. Como se traduz, por exemplo, uma gíria antiga? Deve-se atualizá-la ou procurar seus semelhantes no português dos anos 1950? Existe uma linguagem jovem antiga? Walter Benjamin escreveu que a moda está sempre velha: é impossível estar na moda porque o que está na moda é sempre o porvir; a última novidade ainda está por nascer. Talvez o mesmo aconteça com a linguagem adolescente: é viva no presente. Escrita, tornada livro, corre o sério risco de envelhecer. Entretanto, na boa literatura, as vozes dos narradores em primeira pessoa, sejam jovens, crianças ou velhos, não envelhecem nunca. É arte literária quando o poeta finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente, nos versos de Fernando Pessoa, um par do Holden.

Se, através da imitação se alcança-se uma voz verossímil, verdadeira, com camadas de sentidos e significados que se entrelaçam às palavras e seu ritmo, o que se tem é esse tecido, não importando se hoje as pessoas usam ou não expressões como “camarada” e “no duro”. O que importa é se, na voz escrita de Holden, essa expressão cai bem. A transposição dessa voz adolescente norte-americana dos anos 1950 para uma voz que fala português não é fácil. Não é fácil escrever como adolescente. Não é fácil traduzir o adolescente.

Holden é o narrador que se revela: “Eu sou o mentiroso mais sensacional que você já viu”. Todo narrador em primeira pessoa que se preze tem que ser o mentiroso mais sensacional que já se viu. Tem que mentir tão bem que a gente fica acreditando nele. Em português assim como em inglês. E a gente acredita.

É com certa estranheza que leio a nova tradução de O apanhador, estranheza que talvez acompanhe todos aqueles que leram o livro traduzido com bravura a três mãos, pelos diplomatas Álvaro Alencar, Antônio Rocha e Jório Dauster nos anos 1960. Alguns dos vícios de linguagem de Holden tornam-se outros. O Holden de antes falava sempre “no duro”. Agora fala muito “agora você veja lá…”. Estranhei. Ninguém fala “agora você veja lá alguém como o velho Spencer…”. O fato é que depois de um tempo a gente entra na prosa do Holden e é isso que importa. Uma prosa engraçada. Que fala gírias antigas. Não há como colocar uma gíria atual na boca desse adolescente dos anos 1950, ficaria anacrônico; ao mesmo tempo, o Holden não pode soar velho. Difícil, a linha. E tem ritmo e bossa a nova prosa do Holden. Depois, você para de ficar pensando sobre ela, o que é um mérito da tradução.

A certa hora, Holden explica que o problema com atores ruins é que você fica o tempo inteiro lembrando que os caras são atores e nem consegue prestar atenção na droga da história. O mesmo acontece com uma tradução ruim: você fica o tempo inteiro lembrando que está lendo uma tradução. Embora possamos ficar pensando sobre uma solução ou outra, a nova tradução flui, tem ótimas sacadas e traz para nós esse novo e velho amigo.

A face do outro

Entretanto, a pergunta ainda persiste: quanto de vida tem um clássico adolescente? A resposta: toda a vida que houver nessa vida. Porque se a adolescência é transição, toda a vida ela mesma é transição também. E há algo no olhar desse adolescente sensível pra burro, ou como o diabo, que é o Holden, que desconcerta e diz respeito a todos nós. Esse Holden Caulfield que é jovem no momento para ser jovem na América. A possibilidade de crescer, cada um na sua máxima potência, ser o que se quer ser… desde que se jogue de acordo com as regras do jogo. Jogo o cacete, na nova tradução. Jogo uma ova, na antiga.

O lance do Holden é que ele é bem inteligente. E ele meio que vê tudo. E sabe que a vida só é um jogo se você já nasce do lado dos figurões. Ou dos bacanas, na tradução antiga. Aí sim a vida pode ser um jogo. Mas se você nasceu do lado errado, não tem a menor chance. Jogo o cacete, como diz Holden. Não tem nada de jogo na vida, há muita gente de fora da competição, as condições não são iguais e as regras não são justas. E o olhar de Holden sempre se vira para os que estão fora do jogo: para os pais desajustados, deselegantes, caipiras da escola chique em que estuda, e que, por serem assim, são ignorados pelo diretor. Interessa mais a Holden o caminho desviante, fora da reta, tortuoso como são, afinal de contas, todos os caminhos verdadeiramente únicos. Mas que, na experiência de Holden, significam sofrimento e exclusão. Se as expressões juvenis talvez tenham saído de cartaz, certamente os problemas não saíram.

O Holden Caulfield é um desses sujeitos bem frouxos mesmo. Ele tenta não dar na vista, mas é. O tipo do cara que se tivesse descoberto quem roubou as luvas dele não ia ter coragem de ir lá e falar “você roubou minhas luvas”. Ia ficar esperando o cara dizer alguma coisa. E o cara ia dizer que não sabia como essas luvas foram parar ali. E o Holden sabe que não ia fazer mais nada. O Holden só entrou em duas brigas a vida inteira e perdeu as duas. Não é o cara durão. É o cara que leva porrada. E conta. Acontece que não tem graça ser frouxo.

Holden até seria capaz de empurrar alguém pela janela ou arrancar a cabeça de um cara com um machado. Mas dar um soco não. “Eu não suporto ficar olhando pro rosto do outro cara, esse que é meu problema. Podia ser até melhor se desse pros dois usarem umas vendas ou sei lá o quê.” A face do outro anula a possibilidade do soco, como diria o filósofo Emmanuel Lévinas. A face do outro demanda engajamento, abertura, hospitalidade e não violência. Acompanhar o Holden em sua trajetória é acompanhar esse caminho em busca da face do outro.

De alguém que escute, enxergue o outro sem querer moldá-lo, alguém que possa ouvir com atenção e tenha interesse nos seus desvios. Alguém que te olhe quando dança com você. Um professor que não dê conselhos protocolares. Que não afete uma preocupação fingida. Alguém que está realmente interessado na sua resposta quando faz uma pergunta. Holden se preocupa e se aflige muito com as pessoas. E sofre com as certezas hipócritas do mundo adulto, com a falta de paciência, com a ausência da verdadeira face do outro.

Anti-herói

Enfim, o Holden não vai contar a droga toda da autobiografia dele nem nada assim. Não conta como ganhou a guerra, como enriqueceu e fez sucesso, não se pergunta quem roubou seu queijo nem vai dar uma lição de como fazer amigos ou influenciar pessoas. Não está contando do pódio. Não morreu a bela morte na guerra, nem retornou à casa em triunfo. Holden é um Ulisses do avesso. Ele vai contar da viagem que fez, mas sem vitória: “Do nada, decidi que o que eu ia fazer mesmo era desaparecer do inferno da Pencey […]. Então o que eu decidi fazer foi que eu decidi pegar um quarto num hotel em Nova York — algum hotelzinho bem barato e tal — e só ficar de papo para o ar até quarta. Aí, na quarta, eu ia pra casa todo descansadinho e me sentindo supimpa”.

Sabemos que nada disso aconteceu. O Holden não perdoa nem a si mesmo. Acontece que ele não aguentava ficar nem mais um segundo naquela droga de escola. E então é isso o que ele conta. O que aconteceu a partir da decisão de cair fora até o troço que ele teve. Talvez ele seja mais deprimido do que propriamente rebelde. Mas ele tem causa. Causas.

A hipocrisia das pessoas é insuportável, o professor é sádico, os amigos são nojentos e mesmo aqueles que parecem lindos, na verdade, não cuidam da sua higiene pessoal e são uns babacas com as meninas. É difícil aguentar a solidão. Holden sai em fuga. Como tantos adolescentes antes e depois dele. Jovens Werthers, outsiders. Uma longa linhagem de deprimidos, sem lugar no mundo dos vencedores. A ideia é esperar no hotel até que o mundo se resolva. O hotel como um lugar de descanso. Uma Terra do Nunca. Dos lotófagos que acolhem o viajante Ulisses, um lugar para descansar e ficar supimpa, no bom achado da nova tradução.

Entretanto, como todo viajante, Holden deve voltar para casa. Por mais que não queira. Por mais que voltar para casa represente o risco de ficar preso no carrossel de cavalos de mentira, girando em falso sempre sobre o mesmo eixo, para o mesmo lugar nenhum. Holden quer fugir, ficar na frente de um campo de centeio, que dê para uma espécie de abismo, onde há criancinhas brincando. E ele estaria lá para apanhar as criancinhas para que não caíssem.

Mas ele perdeu — quer dizer, o cara se deu mal. E, geralmente, todos os nossos conhecidos são príncipes na vida. E ouvir uma voz humana, aquela voz que confessa a falha completa, que diz “perdi e feio”, é um conforto e significa uma forma de liberdade. Porque talvez a queda seja inevitável. E ainda bem que há os poetas que contam das viagens feitas. Porque a própria literatura nos apanha e pode nos salvar um pouco. Holden é chamado de volta para casa, como Ulisses. E ele mesmo conta. Esse troço todo. Essa merda toda. E o Holden tem muito a dizer. Inclusive do seu direito à fala e do direito à escuta. E, como Ulisses, continua herói.

Matéria publicada na edição impressa #30 jan/fev.20 em janeiro de 2020.

Porque você leu Literatura

Uma ode ao desejo

Em romance de estreia, Selby Wynn Schwartz transforma precursoras do feminismo em herdeiras da poeta grega Safo

JULHO, 2025

Mais de Luana Chnaiderman de Almeida

Para famintos de palavras

Novo livro de Afonso Cruz, Dieta da poesia nutre e embeleza a vida, mas é também excessivamente didático

JUNHO, 2025