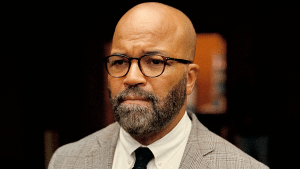

Kalaf Epalanga

Um benguelense em Berlin

Angolanês

Os países africanos utilizaram as línguas europeias para forjar sua unidade nacional, mas agora precisam recuperar o legado de suas línguas autóctones

27jun2022Durante a Guerra Fria em Angola (que de fria só tinha mesmo o medo que gelava a espinha sempre que nosso sangrento conflito civil se intensificava) aprendi desde cedo a conviver com autoritarismos de toda espécie. Quando vim ao mundo, em 1978, o país já era uma nação independente, mas, à medida que me foi sendo ensinada a arte da sobrevivência, a palavra liberdade, dependendo do lugar e do interlocutor, acarretava o risco de ser recebida como uma ofensa ou um sonho impossível. Isso implicava uma intervenção urgente, pois, se não nos curássemos dessa enfermidade com urgência urgentíssima, alguém pouco preocupado com nossa saúde poderia vir bater-nos à porta de madrugada e fazer de nós um exemplo.

A liberdade, principalmente a individual, me foi apresentada como sendo coisa de louco, bêbado ou poeta. Algo que só está ao alcance de uns poucos destemidos que a história tende a nos apresentar como mártires. Liberdade para mim estava e está ainda na mesma categoria da felicidade: não as discutimos com estranhos e se, por alguma razão, sentíssemos a comichão de o fazer, teríamos de seguir meticulosamente o sigilo conspiratório digno de um romance policial, com portas trancadas, persianas corridas e o rádio ligado para congestionar os microfones que nossa paranoia imaginava existirem escondidos nas paredes. Puro medo, mas por via das dúvidas colocávamos o volume do rádio no onze, pois já dizia a sabedoria popular: camarão que dorme a onda leva.

Ressaca colonial

Quando passei a residir no hemisfério norte, ainda que o estatuto de estrangeiro ditasse a forma como me relacionava com a palavra liberdade, foi com o uso diário e exclusivo das línguas europeias que me apercebi que dificilmente nos livraríamos dessa ressaca colonial que nos embacia a mente. Ao transformar a literatura no meu ofício, tenho feito uso do português e do inglês como um par de ferramentas nas mãos de um mecânico para desenroscar parafusos culturais, aceitando sem muito questionar o rótulo de “literatura lusófona” que me é empregue e sentindo-me ora incompleto e ora envergonhado por não estar a contribuir para a construção de uma literatura angolana descolonizada. Uma literatura que respondesse à minha inquietação: sem a presença, compreensão e uso das línguas que carregam as memórias dos nossos ancestrais, como poderemos gritar alto que nossa história não começa com a chegada dos europeus a África?

Um dos livros mais importantes para estudar o uso das línguas europeias nas literaturas africanas é o seminal Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature (Decolonizando a mente: as políticas da linguagem na literatura africana) de Ngũgĩ wa Thiong’o, editado nos anos 1980. A obra aborda não só questões literárias, mas também as contradições do neocolonialismo em África, as ditaduras opressivas, as guerras e os saques pornográficos dos recursos do continente patrocinados pelos países do Ocidente e pela China. Uma obra que continua a ser atual e demarca como poucas a frase de Frantz Fanon: “A língua é uma tecnologia de poder”.

Como eu, os angolanos nascidos depois da Independência e que cresceram nas áreas urbanas não falam nossas línguas autóctones. Quando visitamos nossos familiares no interior nos vemos na situação caricata de precisar de um tradutor, que em muitos casos acabam por ser nossos pais — a geração que abraçou a tarefa de construir não só um país, mas também sua identidade num mundo pós-colonial. Sou-lhes grato pelos sacrifícios, mas é-me difícil compreender o porquê de terem descartado o ensino das línguas bantus aos seus filhos. A resposta com que nos têm brindado sobre as razões de tal descaso é a de que, por não pertencer a nenhuma etnia, o português foi a língua que melhor serviu ao projeto de unidade nacional em Angola.

Na década de 50, Óscar Ribas, Tomaz Vieira da Cruz e Castro Soromenho intensificaram a dança entre as línguas de origem bantu e o português, trazendo para a literatura a linguagem dos musseques. Porém, aparte a Bíblia, alguns poemas e fábulas, nenhum romance foi publicado nas nossas oito línguas nativas. Mesmo que existissem, a maior parte da população não tem até hoje uma relação com a palavra escrita na sua língua materna. Por isso, a expressão oral e a música ditam a forma como a cultura é produzida e consumida em todo o território.

Outras colunas de

Kalaf Epalanga

A nossa dívida para com o grupo N’gola Ritmos, liderado por Liceu Vieira Dias, é eterna. Foi através da música que eles produziram nos anos 50 que conseguimos não só resgatar muito da nossa identidade cultural, mas também vislumbrar um futuro no qual a música contemporânea angolana poderia dialogar com o passado sem comprometer em nada a sua essência. As aparições do N’gola Ritmos na televisão portuguesa, em 1964, precisam ser melhor estudadas, pois aconteceram na altura em que os movimentos de libertação combatiam nas matas o exército português. E, embarcando na ilusão do luso-tropicalismo, Portugal chamou para a metrópole Nino Ndongo, Fontinhas, Xôdo, Zé Cordeiro, Lourdes Van-Dúnem e Gégé. Cantaram em quimbundu canções de protesto e canções de dor que narram a condição do angolano — para mim, as mais belas canções do mundo.

Nosso primeiro presidente, António Agostinho Neto, discursando na União dos Escritores Angolanos em 1977, disse: “O uso exclusivo da língua portuguesa, como língua oficial, veicular e utilizável actualmente na nossa literatura, não resolve os nossos problemas. E tanto no ensino primário, como provavelmente no médio, será preciso utilizar as nossas línguas. E dada a sua diversidade no país, mais tarde ou mais cedo deveremos tender para a aglutinação de alguns dialectos, a fim de facilitar o contacto”. Ou seja, o que propunha era a criação do “angolanês”. Especulo o que ele diria se ouvisse o vernáculo do kuduro, derivação da linguagem dos musseques, e que acredito ser o mais próximo que conseguimos chegar do sonho do autor do Caminho do mato. Convido o leitor a ouvi-lo na voz de Belita Palma. É cantado em português, mas, quando o oiço, imagino-o numa versão de Aline Frazão em quimbundu.

Porque você leu Um benguelense em Berlim

A catarse de Kendrick Lamar

A síndrome do sobrevivente não é um fardo leve de se carregar, principalmente se esta se mistura à necessidade de resguardo quando se é uma marca

MAIO, 2022