Política,

Legado de esperança

Em seu livro de memórias, Barack Obama espeta alfinetes nos balões da própria fama e adota tom conciliador em questões como racismo

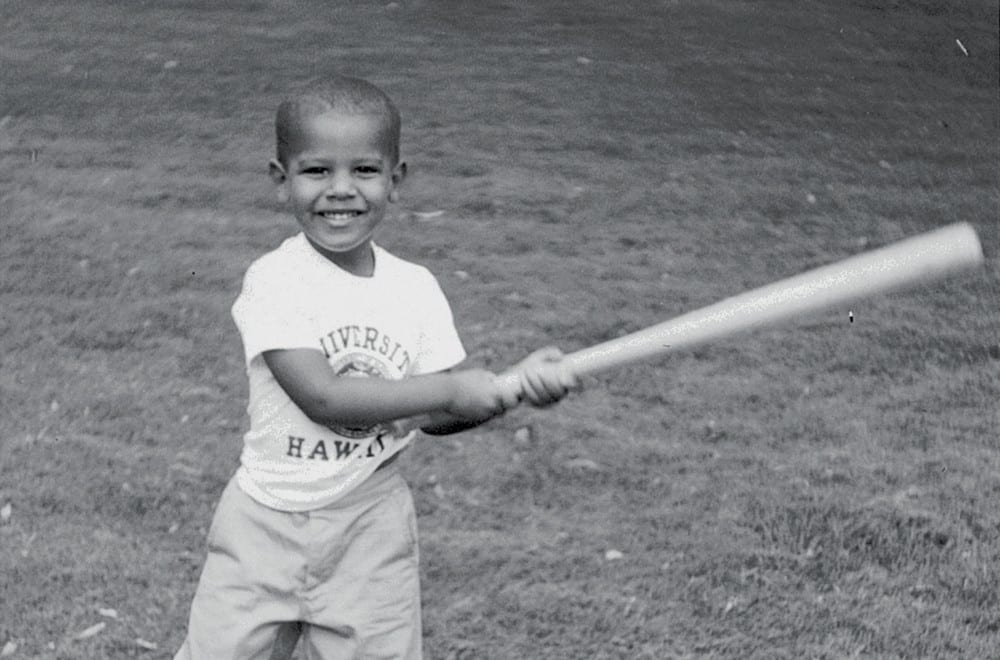

01jan2021 | Edição #41 jan.2021Barack Obama é um grande escritor. Essa obra não apenas escapa de ser uma leitura pesada, como poderia ser esperado, e até perdoado, de um livro de memórias tão longo, mas ela é quase sempre prazerosa, frase por frase, com uma prosa linda em alguns trechos e detalhes ricos e vívidos. Desde o sudeste da Ásia até uma escola esquecida na Carolina do Sul, Obama nos transporta para os lugares que descreve com um toque leve, porém certeiro. Este é o primeiro de dois volumes: começa na juventude, mapeando suas primeiras campanhas políticas, e termina com uma reunião no Kentucky em que ele é apresentado à equipe de seals da Marinha que participou da operação em Abbottabad na qual Osama bin Laden foi morto.

O foco é mais político do que pessoal, mas, quando ele escreve sobre a família, é com uma beleza próxima da nostalgia. Fala sobre ter ajudado Malia a enfiar o primeiro collant de balé. Sobre Sasha, ainda bebê, dando risada quando ele mordiscava os pezinhos dela. Sobre a respiração de Michelle, cada vez mais lenta enquanto ela adormecia, recostada em seu ombro. Sobre a mãe chupando gelo, com as glândulas destruídas pelo câncer. A narrativa tem suas raízes numa tradição de contação de histórias, com seus próprios dispositivos literários, como na descrição de uma funcionária de sua campanha para o Senado estadual de Illinois “dando uma tragada no cigarro e soprando para o alto uma leve nuvem de fumaça”. A tensão dramática da história de quando ele invadiu uma sala, Hillary Clinton ao lado, para fazer uma reunião marcada à força com os chineses, durante uma conferência sobre mudanças climáticas, é tão deliciosa quanto um livro policial; não à toa, o seu assistente pessoal, Reggie Love, depois disse a ele que aquilo tinha sido “um lance bem gângster”. Obama usa uma linguagem que não tem medo da própria riqueza imaginativa. Ele ganha uma cruz de uma freira que tem o rosto “enrugado como um caroço de pêssego”. Os funcionários da manutenção da Casa Branca são “silenciosos sacerdotes de uma ordem benigna e solene”. Ele se pergunta se a dele seria uma “ambição cega envolta na linguagem nebulosa do dever”. Há um romantismo, um sabor quase melancólico em seu olhar literário. Em Oslo, Obama vê lá fora uma multidão de pessoas empunhando velas, com a chama bruxuleando na noite escura, e a sensação é de que isso o comove mais do que a própria cerimônia em que recebeu o prêmio Nobel da paz.

E esse Nobel? Obama fica incrédulo quando descobre que ganhou. “Pelo quê?”, pergunta. Isso o faz ter consciência da distância entre expectativa e realidade. Ele considera sua imagem pública inflada demais; espeta alfinetes nos balões da própria fama.

Questionamento

O fato de Obama ser reflexivo é óbvio para qualquer pessoa que já tenha observado a sua carreira política, mas, nesse livro, ele se abre para o autoquestionamento. E que autoquestionamento mais cruel. Obama pondera se se lançou como candidato pela primeira vez menos pelo desejo de cumprir um dever que por causa do ego, da autoindulgência e da inveja que tinha daqueles que eram mais bem-sucedidos que ele. Escreve que a motivação para largar a organização comunitária e ir cursar direito em Harvard está “aberta a interpretações”, como se a sua ambição fosse algo necessariamente suspeito. Ele se pergunta se tem uma preguiça enraizada.

Reconhece seus defeitos como marido, lamenta os erros e ainda cisma com as palavras que escolheu dizer na primeira primária do Partido Democrata. De uma coisa não há dúvida: a vida sem questionamentos não é para Barack Obama. Mas até que ponto essa é uma posição de defesa, uma tentativa de se colocar para baixo antes que outros o façam? Até isso ele leva em consideração quando escreve que possui “uma profunda insegurança. Uma suscetibilidade à rejeição ou à ideia de parecer simplório”.

A narrativa tem raízes na tradição de contação de histórias, com seus próprios dispositivos literários

A relutância em celebrar quaisquer de suas vitórias tem a textura específica da modéstia do Progressista Americano Brilhante, que não é falsa, mas familiar, feito uma pose muito repetida. Dá vontade de responder: “Por favor, admita um pouco o seu mérito!”.

Mais Lidas

Os raros momentos em que Obama admite seu mérito — como quando argumenta que a lei de recuperação econômica que implantou fez o sistema financeiro americano voltar a crescer mais depressa do que o de qualquer outra nação na história após um choque de magnitude similar — têm um tom dissonante por serem tão infrequentes. Ele é rígido até avaliando o despertar da sua consciência social na adolescência. Julga como um adulto suas posições políticas estreitas, rotulando-as de arrogantes, radicais e inflexíveis. Mas é claro que suas posições políticas eram assim: elas sempre são assim naquela idade.

Essa tendência, mais sombria que a autorreflexão, mas não tão sombria quanto o ódio de si mesmo, parece ter alimentado em Obama uma espécie de caridade, uma humanidade sã, uma profunda generosidade; é como se ele tivesse ficado, ao mesmo tempo, mais livre e mais nobre por ser mais severo consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa. E Obama é tão profuso em perdão e em elogios, concedendo o benefício da dúvida até mesmo àqueles que mal chegam a merecê-lo. Ele transforma as pessoas em heróis: Claire McCaskill ouvindo sua própria consciência para votar a favor da Lei DREAM, em favor de filhos de imigrantes em situação ilegal; a elegância de Tim Geithner durante os altos e baixos da crise financeira; o apoio que Chuck Hagel, por seus próprios princípios, deu à política externa de Obama. É comovente a afeição pelo círculo mais íntimo durante o primeiro mandato — Valerie Jarrett, David Axelrod, David Plouffe, Robert Gibbs, Rahm Emanuel —, assim como a cultura de trabalho criada por ele, sem procurar bodes expiatórios quando as coisas dão errado. Obama faz questão de ler regularmente cartas de americanos comuns, não apenas para se manter a par das preocupações do eleitorado, mas para aumentar o próprio ânimo e reprimir as próprias dúvidas. No último dia de George W. Bush na Casa Branca, ele se irritou ao ver pessoas protestando: considerou “deselegante e desnecessário” fazer isso com um homem nas últimas horas de sua presidência. Uma reação bonita e humana. Mas, como este é Barack Obama, alguém com uma inigualável capacidade de se autoacusar, ele logo acrescenta que sem dúvida deve haver um elemento de interesse egoísta nisso, já que está prestes a se tornar presidente.

No entanto, apesar de toda essa autoavaliação implacável, há pouco daquilo que os melhores livros de memórias trazem: uma franqueza verdadeira. Muito ainda é dito de maneira distante e polida. É como se Obama, por desconfiar de emoções exageradas, empurrasse a própria emoção para baixo. Ele escreve extensamente sobre os bastidores da aprovação do histórico Affordable Care Act, mas sem mostrar nada de íntimo. “Adoro essa mulher”, diz ele sobre Nancy Pelosi depois de um telefonema sobre a única maneira de evitar uma obstrução republicana no Senado — aprovar outra versão do projeto de lei, mas na Câmara. Mas não temos, nem de longe, a medida do preço emocional, ou mesmo intelectual, que Obama pagou pelos diversos e malignos obstáculos criados pelo Partido Republicano que tornaram aquele telefonema necessário. “Se às vezes eu ficava desanimado, até mesmo irritado, com a quantidade de desinformação que inundava os meios de comunicação, me sentia grato pela disposição de minha equipe em redobrar seus esforços e não desistir, mesmo quando a briga ficou feia e nossas chances continuavam remotas”, ele escreve. E a gente imediatamente pensa: se?

Vista agora, a oposição determinada e deliberada que os republicanos fizeram a Obama parece espantosamente irresponsável — congressistas são contra projetos de lei que não leram na íntegra apenas por serem de autoria de Obama. Não importam as consequências para o país. É impossível não se perguntar se Obama imagina como teria sido o seu governo sem o rancor dos republicanos. E se os bilionários ideólogos conservadores David e Charles Koch não houvessem reunido um sinistro conclave com alguns dos conservadores mais ricos dos Estados Unidos, com o único propósito de criar estratégias para brigar com Obama? E se a hostilidade do Partido Republicano não houvesse influenciado a maneira como a mídia e, consequentemente, o público viram o governo dele? O fato de o próprio Obama usar o termo “Obamacare” — que a princípio foi um deboche da direita para se referir ao Affordable Care Act — revela quanto a direita definiu a agenda política durante o governo dele. Quando escreve sobre o momento em que se deu conta de que o Tea Party não demonizava apenas as suas políticas, mas sua pessoa, suas frases ficam envoltas por um aspecto elusivo, alheio, impenetrável.

Obama achava piegas o slogan ‘Yes we can’, uma ideia de Axelrod, até que Michelle disse que não era piegas coisa nenhuma

Quando o assunto é política externa, ele é menos cauteloso. Consegue até expressar um patriotismo exagerado, porém poético, no qual qualquer crítica aos Estados Unidos é um mero prefácio para uma defesa elegante e convicta. Nesse sentido, Barack Obama não cabe no estereótipo do Progressista Americano, para quem o fracasso americano no mundo não é a entrada, mas o prato principal. Ele realmente acredita que os Estados Unidos são um país excepcional. O fato de o país não ser apenas temido, mas também respeitado, argumenta, é uma prova de que este fez alguma coisa certa, apesar da imperfeição. “Mesmo aqueles que reclamavam do papel dos Estados Unidos no mundo confiavam em nós para manter o sistema funcionando”, ele escreve: uma posição reacionária, como se fosse inerentemente contraditório questionar o papel demasiado grande dos Estados Unidos e ao mesmo tempo esperar que o país faça bem a tarefa que escolheu tomar para si.

Yes we can

O ponto alto do livro de memórias de um político é a parte das fofocas, o pequeno detalhe que surpreende ou vira de cabeça para baixo aquilo que imaginávamos saber. O slogan contagiante da campanha de Obama, “Yes we can”, foi ideia de Axelrod, e Obama achou piegas, até que Michelle disse que não era piegas coisa nenhuma. Basta pensar na imagem icônica de Jesse Jackson chorando na noite em que Obama foi eleito presidente. Aqui, ficamos sabendo que o apoio de Jackson à campanha de Obama foi “mais relutante” que a adesão entusiasmada do filho dele, Jesse Jackson Jr. E como é estranho que a família do presidente pague a comida e o papel higiênico do próprio bolso. Quem iria pensar que foram os generais, e não os civis, que aconselharam Obama a restringir o uso de métodos violentos em seus oito anos de governo? Ou que ele na verdade caminhe devagar, no que Michelle chamava de andar de havaiano, depois de tantas imagens em que ele corre escada acima para chegar a um avião, ou então atravessando a passos largos o gramado da Casa Branca? Ou que, dada a sua imagem de disciplina incansável, ele fosse bagunceiro, daquele jeito infantil e distraído que só os homens conseguem ter, sabendo que alguém vai cuidar da bagunça. Alguém que, em geral, será uma mulher.

A cumplicidade carinhosa de Obama com Michelle tem uma solidez que reluz. Obama reconhece os sacrifícios que ela fez por ele e a pressão que a vida política colocou sobre ela. Quando eles se conhecem, Michelle é “bem-vestida, decidida, concentrada na carreira e em fazer as coisas como devem ser feitas, sem tempo para bobagens”. Ela também é, por um breve período, a mentora dele. Talvez Michelle, junto com a avó e a mãe de Obama, ambas mulheres extraordinárias, esteja na origem da consciência tão genuína que ele tem da misoginia. Obama expressa os fardos das mulheres, as diferentes maneiras como elas são julgadas, as injustiças que sofrem, os impulsos contraditórios de um mundo machista, com uma fluidez e uma fluência que, estranhamente, podem levar a uma espécie de ressentimento. Feito uma mulher de classe média americana, ensandecida, que acabou ter filho, cheia de coisas para fazer e vazando leite, que olha para o marido paciente e prestativo e sente uma onda de fúria, pois o que ela quer não é empatia, mas um mundo novo, no qual a empatia seja redundante. Aqui, afinal, temos um homem que compreende, mas compreende tão perfeitamente que isso parece uma afronta. Será que o fato de ele volta e meia descrever a aparência física dos homens, mas não das mulheres, é uma forma inteligente e metafórica de fazer uma reversão de papéis de gênero? Obama fala da beleza de homens como Charlie Crist e Rahm Emanuel, mas não da beleza de mulheres, a não ser em um ou dois momentos, como no caso de Sonia Gandhi.

Obama toma medidas práticas, como contratar mulheres e intervir de maneira decisiva quando funcionárias reclamam do comportamento misógino de colegas homens. Mas, em razão de seu histórico com Hillary Rodham Clinton, é impossível não examinar o modo como ele a descreve em busca de lições mais amplas sobre a sua visão das mulheres como agentes políticas iguais. O respeito dele por Hillary parece verdadeiro. No início da carreira de senador, a equipe de Obama via em Hillary um modelo e uma inspiração. O objetivo dele era ser, feito ela, “um cavalo de tração, não um cavalo de exposição”. Obama afirma que, quando chorou em New Hampshire, tornando-se injustamente alvo de deboche na mídia, Hillary estava dando uma “rara e genuína demonstração de sentimentos”. Ele esclarece a afirmação feita no debate entre os dois — “você é simpática na medida certa” —, dizendo que pretendia mostrar desdém pela questão em si, pelo fato de que se espera que as mulheres sejam agradáveis de modos que nunca são esperados dos homens. E justo quando essa exegese está prestes a terminar de forma satisfatória, Obama diz que pensou em chamar Hillary para compor sua chapa, mas concluiu que seria complicado demais. É possível imaginar motivos perfeitamente sensatos para a complicação, mas qual deles nos é apresentado? O constrangimento de ter um ex-presidente vagando pela Ala Oeste da Casa Branca sem cargo definido. Não ofereceram o emprego para ela por causa do marido.

Ele é um improvável líder que tem a desconfiança dos boêmios e a resignação dos realistas em relação ao sistema político

Também temos os perfis biográficos feitos por Obama, magistrais em sua brevidade, agudeza e humor. Sobre a imperturbável Emily, funcionária da campanha em Iowa: “Meu charme e humor sempre se chocavam contra os rochedos de seu olhar fixo, daqueles olhos que nunca piscavam, e por isso passei a tentar fazer apenas o que ela me dizia”. Vladimir Putin o faz lembrar dos políticos espertos e durões que costumavam comandar a máquina partidária de Chicago. Sobre Putin, ele também diz: “No físico, ele não tinha nada de excepcional”. Tanto o secretário de Defesa Bob Gates quanto o primeiro-ministro da Índia Manmohan Singh dão a impressão de ter uma espécie de integridade impassível. O general Stanley McChrystal age como “alguém que tinha removido da vida todo tipo de frivolidade e distração”. No político indiano Rahul Gandhi havia “um quê de nervoso e imaturo, como se fosse um estudante que se esforçava muito para causar boa impressão ao professor, mas a quem, lá no fundo, faltavam capacidade e entusiasmo para dominar o assunto”. O vice-presidente Joe Biden é um homem correto, honesto e leal, que Obama “achava que poderia se irritar se achasse que não estava sendo tratado com a devida consideração — um sentimento que poderia ser agravado pelo fato de ter que lidar com um chefe muito mais jovem”. O senador republicano Chuck Grassley “dava voltas e mais voltas sobre este ou aquele problema que via no projeto de lei sem nunca nos dizer exatamente o que seria necessário para conseguir sua aprovação”. A senadora republicana Sarah Palin não fazia “a menor ideia do que estava falando” quando o assunto era governança. Sobre o senador republicano Mitch McConnell, Obama diz que “o que lhe faltava em termos de carisma ou interesse por programas políticos era mais do que compensado pela disciplina, pela astúcia e pelo descaramento — e ele empregava tudo isso na busca obstinada e desapaixonada pelo poder”. O presidente francês Nicolas Sarkozy, ousado e oportunista, tem “o peito estufado como o de um galo garnisé”.

Numa reunião privada, o dirigente chinês Hu Jintao lê uma pilha de papéis preparados previamente, tão monótono que Obama considera a hipótese de “sugerir que poupássemos tempo trocando a papelada e lendo mais tarde com calma”. O senador republicano Lindsey Graham é o cara nos filmes de crime ou de espionagem, que “trai todo mundo para salvar a própria pele”. O senador democrata Harry Reid é abrupto, correto e honesto. “Você pode vencer”, ele diz a um atônito Obama, muito antes de o próprio achar a mesma coisa. E, com o carisma característico de Camelot, o senador democrata Ted Kennedy lhe diz: “A gente não escolhe a hora. A hora escolhe a gente”.

As palavras de Kennedy sugerem que aquele era o destino, mas não fica claro o quanto o próprio Obama desejava isso. Ele se envolve na política com sentimentos conflitantes e, às vezes, com relutância; é um homem que se sente cada vez mais solitário conforme as multidões vão crescendo, um improvável líder que tem, ao mesmo tempo, a desconfiança dos boêmios e a resignação dos realistas em relação ao sistema político. E como foi surpreendente sua ascensão! Ele foi à convenção nacional do Partido Democrata, em 2000, convidado por um amigo, praticamente arruinado, sem poder nem alugar um carro, pois tinha estourado o limite do cartão de crédito, e foi barrado porque a sua credencial não lhe dava acesso. Então, quatro anos depois, fez o discurso de abertura que acabou levando-o à Presidência.

Há, desde o começo, a sensação de que Obama está acima da lama da política. No senado estadual de Illinois, um colega não o pressiona a apoiar um acordo pouco ético, pois “Barack é diferente. Ele vai longe”.

Obama arrisca muita coisa para se eleger senador — Michelle é contra porque gosta da privacidade deles e porque o casal tem poucas economias, que vão se reduzir ainda mais caso ele pare de trabalhar como advogado — e se esforça bastante para que isso aconteça. No entanto, a sensação é que, se ele perdesse, não ficaria arrasado. “Não acho que você vá ficar amargurado se nunca for presidente”, Axe diz a ele durante a campanha. Talvez a questão seja que Obama quer ser presidente, mas não precisa, não se interessa pelo poder em si, mas pelo que pode realizar com ele, e vai trilhar qualquer caminho que leve à mudança, mesmo que não envolva acumular poder pessoal.

Talvez seja por isso que, após oito anos na Presidência, Obama ainda pareça alguém que está do lado de fora, escrevendo sobre o processo político não como se estivesse participando dele, mas apenas observando-o. Sua descrição enfadada do discurso sobre o Estado da União — o drama ritualizado, o fato de que ninguém do outro partido aplaude, a não ser que as tropas no exterior sejam mencionadas — tem um leve humor irônico, mas, no cerne, há um coração partido. Ele queria que as coisas tivessem sido diferentes. Queria que a aprovação das nomeações no Senado não tivessem sido difíceis apenas para constranger o governo, que as questões importantes para os cidadãos comuns não fossem ignoradas só porque eles não têm lobistas caros rondando os corredores do Congresso para defendê-las, que os senadores não fossem obrigados a votar de determinada maneira, como aconteceu com a senadora republicana Olympia Snowe quando Mitch McConnell ameaçou tirá-la da posição de presidente de uma comissão parlamentar caso ela não desistisse de apoiar o projeto de lei de Obama.

Obama parece ansioso para se dirigir a esquerdistas decepcionados por ele não ter entregado o que jamais prometeu

Obama anseia tão obviamente por um jeito diferente de fazer as coisas que chega a admirar a amizade entre veteranos do Senado de ambos os partidos — Kennedy, Orrin Hatch, John Warner —, amizade que falta na geração mais jovem, que ele descreve como tendo o “gume ideológico mais afiado que viera a caracterizar a Câmara depois da era Gingrich”. O bipartidarismo é importante para Obama — ele quis que Bob Gates, o secretário de Defesa indicado por Bush, fizesse parte de seu governo para desafiar os seus próprios preconceitos —, e fica uma sensação forte de que ele pensa tanto, se não mais, naqueles que não conquistou quanto naqueles que conquistou.

Alguns esquerdistas ficaram decepcionados com Obama por ele não ter entregado o que jamais prometeu, e ele parece ansioso para se dirigir a eles, escrevendo que sua imagem de “idealista de olhar sonhador” não era muito exata. Na verdade, ele tem um idealismo pragmático, influenciado pela avó. “Foi por causa dela que, mesmo em meus momentos mais revolucionários como jovem, eu sabia admirar um negócio bem administrado e tinha vontade de ler o noticiário de economia; e também graças a sua influência que me vi obrigado a rejeitar abertamente as reivindicações mais radicais sobre a necessidade de acabar com tudo e reconstruir a sociedade do zero.”

Também é por isso que, na Presidência, Obama via com clareza a realidade da governança. “Não gostei do plano. Mas, seguindo uma tendência que já vinha se tornando um padrão, as alternativas eram piores”, escreve, palavras que poderiam se aplicar a quase todas as grandes decisões que tomará. O fato de ora ser tachado de antimercado financeiro pelo próprio mercado financeiro, ora de leniente com o mercado financeiro pelos progressistas, indica algo sobre ele e sobre a natureza complicada de sua Presidência. E, caso alguém queira saber, ele admira a política externa de George H. W. Bush por ter conseguido acabar com a Guerra do Golfo (1990-91). Não apoiou a do Iraque, mas considera que a Guerra no Afeganistão é uma necessidade.

Obama afirma que os republicanos são melhores em brigar para vencer, e há uma melancolia em seu desejo jamais expresso de que na esquerda houvesse um senso de lealdade tribal semelhante. Quando o projeto de lei do Affordable Care Act deixou de incluir a opção de um plano de saúde administrado pelo governo, pois caso contrário ele não seria aprovado, muitos democratas ficaram furiosos, o que é compreensível. Obama esperava que fossem tão pragmáticos quanto ele, que compreendessem que não havia escolha se quisessem que o projeto fosse aprovado. Aqui, Obama argumenta de maneira convincente que se deve aceitar um Affordable Care Act imperfeito, pois as políticas públicas de bem-estar social como a Lei dos Direitos Civis e o New Deal começaram imperfeitas e depois foram aprimoradas. Por que ele não argumentou isso na época, de maneira pública e constante?

Raça

Mas é sobre a questão racial que eu gostaria que Obama falasse mais. Ele escreve sobre o assunto como se tivesse uma consciência excessiva de que será lido por alguém ansioso por se ofender. Exemplos de racismo são sempre precedidos por outros que mostram ostensivamente a ausência do racismo. Assim, apesar de ouvirmos um eleitor do Iowa dizer “É, estou pensando em votar no neguinho”, vemos muita gente simpática do mesmo estado que só se importa com as propostas dos candidatos. O incidente racista jamais pode existir e respirar, ao ar livre, sem ser poluído pela noção de “complexidade”. É claro que o racismo sempre é complexo, mas a complexidade é uma ideia que serve com demasiada frequência como um mecanismo de evasão, um jeito de manter a conversa confortável, sem jamais assumir todos os contornos do racismo, para não afastar os americanos brancos.

Obama reconhece que, na campanha para presidente, embora a política de defesa de interesses específicos — feita por grupos étnicos, fazendeiros, entusiastas do controle da venda de armas — seja prevalente nos Estados Unidos, apenas os americanos negros correm riscos ao praticá-la. Concentrar-se demais em “questões associadas aos negros”, como direitos civis ou a má conduta policial, é arriscar-se a sofrer represália dos brancos. Durante o caucus de Iowa, Gibbs diz a Obama: “Vai por mim, seja lá o que saibam a seu respeito, as pessoas já notaram que você não se parece com os 42 presidentes anteriores”. Em outras palavras: não precisamos lembrar a eles que você é negro. O que não se diz é que, se ser negro fosse politicamente benigno, então não faria diferença lembrar isso aos eleitores. Há algo de muito injusto nisso, mas, ainda assim, nós nos damos conta de que provavelmente era a abordagem mais pragmática, a única forma de vencer, por mais que o pragmatismo tenha um cheiro fétido.

Sobre Henry Louis Gates, o professor negro de Harvard que foi preso por um policial branco quando estava tentando forçar a entrada na própria casa, Obama considera que sua visão “levava em conta mais aspectos específicos e questões pessoais do que a forma maniqueísta como a história estava sendo retratada”. Ele argumenta que a polícia exagerou ao prender Gates, assim como o professor exagerou diante da chegada da polícia em sua casa, o que dá a impressão de ser uma comparação simplista, na tendência geral das pessoas que veem a questão racial com ingenuidade. Os dois lados se comportaram mal, como se os dois lados tivessem igual poder. (No entanto, Obama fica sabendo, por uma pesquisa de opinião feita por sua própria equipe, que o incidente que o fez perder mais apoio de eleitores brancos em sua Presidência inteira foi o que ocorreu com Gates.)

Há uma altivez parecida, se não uma leve condescendência, em relação a Jeremiah Wright, o pastor da igreja que a família Obama frequentava esporadicamente em Chicago e cujo furioso sermão de crítica ao racismo americano se tornou um escândalo durante a campanha presidencial. Referindo-se ao pastor, Obama fala em “arengas que eram normalmente baseadas em fatos, porém fora de contexto”, e insinua que a raiva do racismo estava deslocada naquela congregação de negros abastados e bem-sucedidos, como se, nos Estados Unidos, a classe cancelasse a raça. É claro que Obama tem uma compreensão extraordinária do racismo americano, mas, talvez em razão de sua ascendência e de sua história única, ele se coloca no conciliador papel do filho do meio, preferindo não dizer verdades que poderiam inflamar e isolando as que foram ditas com várias camadas de hipocrisia.

Ele tem uma compreensão extraordinária do racismo americano, mas se coloca no conciliador papel do filho do meio

Obama ainda está cismado com a sua infame descrição da classe trabalhadora rural branca — “Não é surpresa, portanto, que as pessoas fiquem ressentidas, que se tornem apegadas às armas ou à religião ou à antipatia por pessoas que não são como elas, ou aos sentimentos contrários à imigração ou ao livre-comércio, como uma forma de explicar sua frustração” —, pois detesta ser mal compreendido, o que é bastante razoável. Ele tem empatia pela classe trabalhadora branca e, afinal de contas, foi criado por um avô com raízes na classe trabalhadora. Mas, ao esclarecer sua posição, escreve que, “ao longo da história americana, os políticos têm redirecionado as frustrações dos brancos no que diz respeito à sua condição econômica ou social contra pessoas negras ou de pele escura”. É um estranho gesto de abdicação de responsabilidade. Será que o racismo da classe trabalhadora branca é apenas o resultado de políticos malévolos enganando brancos desafortunados?

Por isso, quando Obama escreve que John McCain nunca demonstrou o “nativismo de matiz racial” comum em outros políticos republicanos, é de se lamentar que não haja mais exemplos detalhados disso num livro que às vezes parece fundir uma visão sofisticada da questão racial com certa indiferença.

Para reiniciar o debate sobre o projeto de lei de assistência à saúde, Obama faz um discurso em uma sessão conjunta do Congresso. Quando está corrigindo a notícia falsa de que o projeto daria cobertura a imigrantes ilegais, um congressista pouco conhecido chamado Joe Wilson, vermelho de fúria (fúria racista, na minha opinião), grita “Você está mentindo!” e, naquele momento, toma parte na antiga tradição americana de um homem branco desrespeitar um homem negro, ainda que esse homem negro seja de classe mais alta. Obama escreve que ficou “com vontade de descer do palanque, atravessar o corredor e dar um tabefe na cabeça do sujeito”. É compreensível que, na época, ele tenha dado pouca importância à questão — afinal, Obama é um homem negro, não pode se dar ao luxo de ficar com raiva —, mas aqui, ao se lembrar dela, o fato de descrever a sua reação usando a linguagem infantil de um tabefe hipotético é incompreensível. O que significa ser publicamente insultado, a primeira vez que algo assim aconteceu a um presidente dos Estados Unidos discursando para uma sessão conjunta do Congresso?

Sim, a suposta origem estrangeira de Obama, sua ascendência e seu nome incomuns influenciaram a maneira como ele foi encarado; mas, se fosse uma origem estrangeira branca, se o pai dele fosse escandinavo, irlandês ou do Leste Europeu, se o seu nome do meio fosse Olaf ou mesmo Vladimir, a demonização não teria sido tão intensa. Se Obama não fosse negro, não teria recebido tantas ameaças de morte a ponto de precisar da proteção do Serviço Secreto ainda no começo das primárias; muito antes de saber que ia ganhar, ele já tinha barreiras à prova de bala no quarto.

E o que o “pessimismo protetor” de tantos americanos negros, uma gente convencida de que Obama seria morto durante a campanha, diz sobre a pobreza imaginativa dos Estados Unidos quando o assunto são os negros? Por que Obama sente que tem sorte de estar na Casa Branca com um nome do meio como Hussein? Por que choramos quando ele ganhou?

Lados

Quando Obama era presidente, eu muitas vezes dizia, em tom acusatório, para Chinaku, meu amigo e parceiro de discussões: “Você está dando uma de Obama. Sai de cima do muro!”. “Dar uma de Obama” significava que Chinaku via 73 lados de qualquer questão e os expressava e detalhava no que me parecia ser um subterfúgio, um exame insípido de tantos lados que não resultava em lado nenhum. Muitas vezes, nesse livro, Barack Obama dá uma de Obama. Ele é um homem que está se observando ao se observar, curiosamente puritano em seu ceticismo, se virando para ver todos os ângulos e possivelmente insatisfeito com todos eles, e geneticamente incapaz de ser um ideólogo.

No começo do relacionamento, Michelle pergunta por que ele sempre escolhe o jeito mais difícil de fazer tudo. Mais tarde, ela diz: “É como se você tivesse um vazio para preencher. Por isso não consegue ir mais devagar”. Sem dúvida. Portanto, aqui temos um homem profundamente correto fazendo um relato honesto sobre si mesmo. Hoje, é normal que, antes de elogiar qualquer figura pública, se diga que essa pessoa é “falha”, mas quem não é? É uma convenção que dá a sensação de um modo deselegante de se proteger, uma antipática relutância a louvar os poderosos e famosos, por mais que mereçam. O relato continua no segundo volume, mas Barack Obama já iluminou um momento crucial da história americana e o modo como os Estados Unidos mudaram, ao mesmo tempo que continuaram iguais. (Tradução de Julia Romeu)

Matéria publicada na edição impressa #41 jan.2021 em dezembro de 2020.

Porque você leu Política

Dias de eco em Damasco

Nas aulas de árabe com um professor exilado no Brasil e em cenas das ruas da Síria, há sinais animadores para o país

ABRIL, 2025

Mais de Chimamanda Ngozi Adichie

Sobre liberdade de expressão

A escritora nigeriana fala sobre os riscos que a censura representa à literatura

MARÇO, 2023