Filosofia,

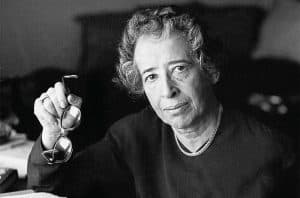

A condição judaica segundo Hannah Arendt

Ensaios sublinham interesse da autora pelo tema, que lhe rendeu atritos com amigos e com Israel

07nov2018 | Edição #1 mai.2017Qual é o peso da identidade judaica da filósofa Hannah Arendt (1906-75) na formulação de suas teses mais gerais? Trata-se de uma questão em aberto entre seus estudiosos. Ela afirmou que a atividade de pensar (a que o filósofo se dedica) nada tem a ver com idade, gênero ou origem, e que o pensador está sempre deslocado no mundo. No entanto, no que diz respeito às discussões presentes em Escritos judaicos, é impossível não levar em conta a definição que a filósofa deu de si mesma em público: de que era judia, feminini generis, nascida e educada na Alemanha, tendo vivido alguns anos na França e, finalmente, se tornado cidadã americana.

Os textos reunidos por Jerome Kohn e Ron H. Feldman cobrem 35 anos da produção da autora sobre os temas judaicos. São artigos de tamanho e importância desiguais, que a autora nunca pretendeu publicar em livro. Também, não está contemplado o tratamento do tema em Origens do totalitarismo e Eichmann em Jerusalém.

O livro é organizado em quatro partes, correspondendo às quatro décadas da produção, mas é possível agrupar os textos por temas, mantendo aproximadamente a cronologia.

A falácia do processo da assimilação dos judeus aos Estados nacionais europeus, desde o final do século 18, mereceu a atenção de Arendt já no início dos anos 1930. Escreveu, nessa época, a biografia de Rahel Varnhagen, personagem dos salões berlinenses da passagem do século 18 para o 19, que experimentou, na maturidade, a frustração da assimilação.

Do trabalho resultou o livro Rahel Varnhagen: a vida de uma judia alemã na época do romantismo. Um personagem novo surgiu na história judaica no processo de assimilação, o parvenu, que a todo custo procura disfarçar a sua origem, chegando a desprezar o judeu pobre, de quem quer se destacar. Em contraste com a figura do assimilado apareceu a do judeu pária. Arendt tem especial simpatia por este grupo, no qual incluiu Heine e Kafka.

Dois textos, já dos anos 1940, são importantes para descrever os dois tipos. “Nós, refugiados” satiriza o grupo de judeus recém-chegados aos Estados Unidos, com quem Arendt conviveu, que evitavam mencionar o que se passava na Europa e se gabavam de falar inglês melhor do que os nativos. O comentário sobre o livro de Stefan Zweig, Autobiografia: o mundo de ontem, lançado pouco depois de seu suicídio em Petrópolis, em 1942, discute uma trajetória específica de assimilação, a dos judeus cultos que ingressaram no mundo das celebridades.

Mais Lidas

O pária é descrito em “O judeu como pária”, de 1940, um dos mais belos textos do livro. Hannah Arendt resgata uma tradição de figuras descontentes que tinham sido esquecidas. Acompanha o enfrentamento da questão judaica por Heine, Bernard Lazare, Chaplin e Franz Kafka, em um processo de tomada de consciência dramaticamente agudizado no século 20.

Na Segunda Guerra, Arendt criticou a cisão entre judeus “parvenus” e párias e propôs a criação do exército judeu

Diante da catástrofe que se iniciou na Alemanha em 1933 e se espalhou pela Europa até a Solução Final, Arendt observou que nada mais justificava separar judeus parvenus e párias — o destino de todos tinha sido igualado, já que todos seriam eliminados.

Judeus párias podem ser incômodos, foram boêmios muitas vezes, mas não necessariamente rebeldes, e era preciso rebeldia nos anos de guerra. Durante a guerra, os artigos de Arendt para a revista judia alemã Aufbau, de Nova York, conclamam à ação e à formação de um exército de judeus. A alta política, em que estavam também envolvidos os líderes da Conferência Sionista, recusou a posição dela.

Uma brigada judaica foi formada no exército britânico apenas em 1944, quando a guerra estava decidida. Ficaram os registros emocionados de Arendt sobre os guerrilheiros judeus na Europa Oriental. Alguns pequenos textos se destacam. Um deles, sobre o levante do gueto de Varsóvia, tem o sugestivo título: “Pela honra e glória do povo judeu”. Outro narra a história das meninas judias armadas nas ruas de Vilnius, capital da Lituânia, lutando pela libertação da cidade. O título “Uma lição em seis tiros” faz menção à história de Betty, que abateu seis soldados alemães.

O tema do terceiro conjunto de textos tem a ver com a criação do Estado de Israel. Arendt se posicionou a favor do partido Ihud, liderado por Judah Magnes, que defendia um Estado binacional na Palestina. Ela propunha que se implantasse na região um modelo político democrático, baseado em conselhos, com árabes e judeus, diferente do Estado nacional europeu. Advertia que um estado soberano, composto só de judeus, cercado de inimigos por todos os lados, passaria a depender cada vez mais dos Estados Unidos para se defender. A posição de Arendt foi de novo derrotada, mas se manteve como uma orientação do pensamento político.

Hannah Arendt ocupou-se com mais frequência dos temas judaicos nos anos 1940. Afastou-se deles, inclusive por discordar da política de Israel, nos anos 1950, quando se dedicou a elaborar sua obra filosófica, na qual se destaca A condição humana (1958). Apenas uma resenha de Breviário do ódio: o Terceiro Reich e os judeus, de Léon Poliakov, merece ser mencionada. Ela observa, em 1952, que o nazismo tinha sido destruído, mas não os elementos totalitários, a terrível invenção da política do século 20. Desta pode resultar a destruição das populações consideradas supérfluas, concentradas, na época, nos gulags soviéticos, e que, hoje, podem estar em trânsito incerto pelos países da Europa.

Em 1963, a filósofa responde às acusações de Scholem a seu livro sobre Eichmann e a banalidade do mal

O retorno aos assuntos judaicos, nos anos 1960, ocorreu nas piores circunstâncias. O livro Eichmann em Jerusalém, lançado em 1963, com o incompreendido subtítulo, Um relato sobre a banalidade do mal, foi repudiado por amplos setores da comunidade judaica e despertou enorme polêmica. A esta altura, Hannah Arendt precisou se defender de todo tipo de acusação, inclusive a que foi feita pelo amigo Gershom Scholem, de Jerusalém, em carta ressentida. A resposta de Arendt, de julho de 1963, esclarece as posições mais controversas, como as que dizem respeito ao motivo de adotar a expressão “banalidade do mal” e à menção no livro à colaboração de líderes da comunidade judaica com os administradores nazistas nos campos de extermínio. Outro tópico da carta tem a ver com a desconfiança do recurso aos sentimentos, especialmente à compaixão, no tratamento dos assuntos políticos. Este assunto mereceu exposição detalhada no livro Sobre a revolução, também de 1963.

Ao término de Escritos judaicos, o leitor se dá conta de que Arendt se insere na linhagem dos párias conscientes, em uma posição especialmente desfavorável, já que em desacordo com grande parte dos membros da sua comunidade. Para nós, há uma enorme vantagem nessa situação: a independência de juízo da filósofa possibilitou uma visão singular e esclarecedora da história do século 20, com todos os seus desastres.

O livro conclui com um depoimento da sobrinha de Hannah Arendt, Edna Brocke, que morou em Israel e comenta a recepção da pensadora no país, atualmente bem mais positiva, ao menos em certos meios.

As imperfeições da tradução não chegam a prejudicar a leitura do livro. Não se entende, no entanto, a eliminação da foto comentada por Edna Brocke em seu texto, nem a incorporação no livro de uma cronologia imperfeita e incompleta.

Matéria publicada na edição impressa #1 mai.2017 em maio de 2017.

Porque você leu Filosofia

A encruzilhada da verdade em Foucault

Conjunto de textos ajuda a entender a torção teórica e o plano de voo do filósofo francês para uma nova maneira de pensar

JANEIRO, 2025