Crítica Cultural,

Elefantes entre cristais

No Brasil do conformismo, quatro lançamentos lembram que intelectual deve ser sinônimo de provocação e combate

26nov2020 | Edição #40 dez.2020Intelectual conformista nasce morto — ou, pelo menos, não deveria ser assim chamado. O engajamento é um horizonte incontornável desde que Émile Zola saiu do conforto da literatura para interpelar o Estado francês no infame processo de traição à pátria movido contra o capitão Alfred Dreyfus. O chamado “caso Dreyfus” foi encerrado em 1906, quando se provou a motivação antissemita da punição ao militar, mas desde então a ideia de se dirigir ao poder ecoa de diversas formas o título desabusado da carta-manifesto do autor de Germinal: “Eu acuso”.

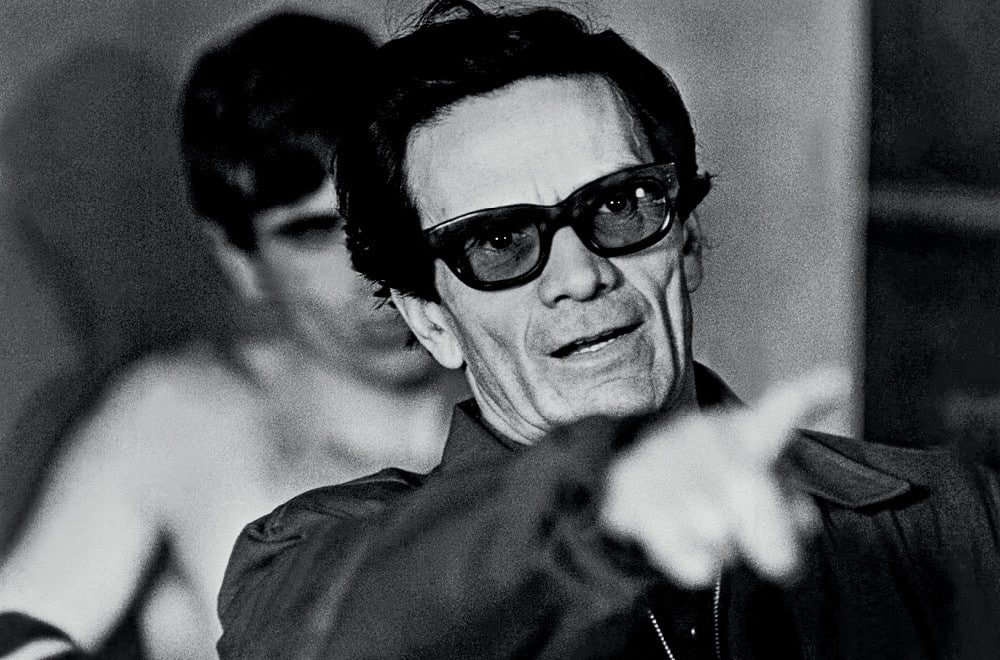

Num momento em que o conformismo parece ser a única frente em que o Brasil de fato avança, quatro lançamentos do tumultuado 2020 reafirmam os compromissos do intelectual em momentos e contextos diversos. O que une Pier Paolo Pasolini na Itália dos anos 1970, Carolin Emcke na Alemanha desta década e Sidnei Nogueira e Juliana Borges no Brasil de hoje é o enfrentamento obrigatório com o autoritarismo e a intolerância — forças que atravessam a história e reaparecem quando um país abandona o trabalho infindável, extenuante, de se haver com seu passado.

Desmascarar o ‘fascismo fascista’

Nos anos 1970, Pier Paolo Pasolini era uma unanimidade na vida intelectual italiana: enfurecia a direita que combatia e a esquerda com que, em linhas gerais, se identificava. Entre 1973 e 1975, quando foi assassinado, protagonizou incendiários debates documentados em Escritos corsários (Editora 34). Em 46 ensaios, trechos de entrevistas, cartas e intervenções reunidos por ele mesmo, este que seria seu último livro expõe de forma assistemática a tese que foi se construindo nas refregas da arena pública: a Itália sobreviveu a Mussolini, mas teria se rendido à nova cara do fascismo, que ele identificava na homogeneização cultural e linguística do país promovida pela cultura de massa. E na difusão de um hedonismo conformista que apaga diferenças de classe e cultura.

O “fascismo fascista”, defendia ele, teria terminado seus dias na forca, com Mussolini. Assemelhava-se a “máscaras que se punham e tiravam” e não teria afetado a essência do povo italiano. Já o fascismo insidioso — “para mim muito difícil de definir”, admitia — promovia no país uma “revolução antropológica” em que os padrões de consumo eram assimilados como identidades, resultado de “uma ânsia de obediência a uma ordem não enunciada”. Numa praça, provoca, seria impossível diferenciar, entre jovens igualmente cabeludos e bigodudos, o fascista do não fascista, o pobre do rico, todos medindo-se pela régua em que moda e política se equivalem.

Intelectuais reprovavam-no pelo uso, que consideravam pouco rigoroso, de termos como “fascismo” e “genocídio”, bem como pelo desassombro com que recorria à semiologia, a então sacrossanta “ciência dos signos”. As críticas, no entanto, só inflamavam a retórica “desesperadamente pessimista” de quem se declarava sempre ao lado das “ínfimas minorias”. O que movia esse “ensaísmo de emergência”, observa Alfonso Berardinelli num curto e excelente prefácio, era uma “razão autobiográfica”, uma experiência que o próprio nomeava como “quase existencial”.

Para Pasolini, lugar de intelectual era na rua, no olho do furacão, no cruzamento radical entre vida, obra e militância. Uma ideia que, como se pode imaginar, é pura abstração entre os gados de diversas extrações que ruminam, sossegados, no vasto e verdejante pasto chamado Brasil.

Desarmar o ódio

Mais Lidas

“Agora odeia-se de forma aberta e descarada. Às vezes com um sorriso no rosto e às vezes não, mas na maioria das vezes sem nenhum escrúpulo.” A síntese que serve ao bolsonarismo refere-se à Alemanha de 2016, ano em que Carolin Emcke lançou Contra o ódio (Editora Âyiné). Com didatismo e combatividade, o livrinho de intervenção, para ser lido de uma só vez, liga os pontos de racismo, perseguição religiosa e violência de gênero. A figura que resulta não é bonita. É a intolerância tomada como padrão, aos poucos transformada em norma. E logo naturalizada.

Quem odeia tem certezas, todas elas construídas a partir de generalidades manobradas à conveniência do momento. “Como homossexual e jornalista, pertenço a dois dos grupos sociais mais odiados nesse contexto”, escreve Emcke, sendo indiferente o fato de não se definir como necessariamente filiada a qualquer “grupo”. O ódio é uma paixão doentia pela classificação, pela segregação verbal e física. Uma de suas estratégias mais eficazes é a invisibilização: que os divergentes não tenham voz, não tenham direitos, não vaguem pelas ruas. Não existam, em suma, sejam eles LGBTQs, imigrantes, sem-teto, negros, muçulmanos.

Partindo do noticiário recente, Emcke mapeia como se instauram os diversos níveis e intensidades do ódio: a hostilidade voltada a um grupo, o racismo estrutural, a defesa dos ideais de homogeneidade, natureza e pureza. Moradores de uma cidade alemã que sitiam um ônibus lotado de refugiados, policiais que sufocam um homem negro nos Estados Unidos (o caso Eric Garner, de 2014, que se repete no assassinato de George Floyd, neste ano), cidadãos que acham justo atribuir a estrangeiros o “instinto” de estupradores: hoje, eles parecem ser legião.

Se não há otimismo possível neste mundo, tampouco há evidências de que o jogo está jogado. “Acima de tudo”, defende Emcke, “é necessário um discurso em defesa do impuro e do diferente, porque isso é o que mais irrita os que odeiam e os fanáticos em seu fetichismo do puro e do simplório.” É essa, para começar, a tarefa de todo intelectual que não pretende ser um assalariado do senso comum, da opinião mediana. Da mediocridade.

Derrotar o racismo religioso

“Bem-vindo a Nova Iguaçu. Esta cidade pertence ao senhor Jesus”, diz a placa infame instalada em 2018 no município da Baixada Fluminense. A cidade, como qualquer outra, pertence de fato a seus cidadãos, a todos os seus cidadãos, de todos os credos. A simples existência de tal sinalização dá o tom do país que se analisa em Intolerância religiosa (Editora Jandaíra), de Sidnei Nogueira. O livro integra a coleção Feminismos Plurais, que já vendeu mais de 200 mil cópias de ensaios, acessíveis em preço e linguagem, sobre variados aspectos do racismo pátrio, tão refutado quanto laboriosamente exercido por setores expressivos da população que se quer branca.

Uma ‘epistemologia preta’, escreve Nogueira, é a forma mais eficaz de desmontar o racismo religioso

Nogueira, que é babalorixá, deixa claro que o artigo 5º da Constituição, que estabelece liberdade de crença, é hoje letra morta. Pelo menos do ponto de vista das comunidades tradicionais de terreiro, denominação que abrange os cultos afro-brasileiros, alvos preferenciais de sistemáticas agressões e perseguições, fomentadas sobretudo pelos cultos neopentecostais, com destaque para a Igreja Universal do Reino de Deus — de notórias ligações com os atuais inquilinos do Planalto. O Estado laico é, no Brasil de hoje, uma piada de mau gosto.

“Intolerância religiosa” define o escopo, mas não a especificidade da discussão. Mais correto, argumenta Nogueira, é falar em “racismo religioso”, o que torna explícitas as raízes coloniais do preconceito. Não é outra a lógica que levou um autodenominado pastor a escrever numa rede social: “africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé”. Confrontado, o manipulador tentou passar a imprecação racista por argumento “teológico”.

A propagação de uma “epistemologia preta”, escreve o autor, é a forma mais eficaz e duradoura de desmontar, por dentro, o racismo religioso. Há, portanto, que se noticiar as agressões, mas, também, fazer correr os princípios de religiões que desconhecem as restrições do pecado ou erguem a prosperidade como valor. Ou seja, em tudo e por tudo contrárias às muitas vidas do que uma teóloga alemã já chamou de “cristofascismo”.

Libertar as prisões

Prisões: espelhos de nós (Editora Todavia) é, a partir de seu título, uma provocação ao punitivismo arraigado no sistema judiciário brasileiro e, é claro, na cabeça da grande maioria dos cidadãos. Num pequeno livro de intervenção, Juliana Borges volta ao tema de seu trabalho anterior, Encarceramento em massa (Editora Jandaíra, 2019), sob as luzes desoladoras da Covid-19. Um procurador americano comparou a pandemia a uma espécie de lupa sobre a população prisional, metáfora que ela usa para investigar a precariedade das vidas de 773.151 brasileiras e brasileiros encarcerados, que tiveram as condições lastimáveis em que vivem agravadas pela disseminação do vírus.

Quem ainda tenta explicar, por ignorância ou má-fé, por que o brasileiro não é racista certamente relativiza — ou mesmo minimiza — o fato de que 64% dos cidadãos detidos são negros. Mais difícil é ignorar a evidência de que 55% dos negros morreram dentre os 30 mil casos de Covid-19 estudados até maio. Basta cruzar as duas estatísticas para se ter uma ideia, apenas aproximada, da discussão sobre “desigualdade”.

Como o playboy que ignora a máscara num botequim, o poder público ignorou as recomendações para que se retirassem dos presídios idosos, pessoas de grupos de risco, gestantes e condenados por crimes leves. Com a proverbial crueldade, foram suspensas as visitas de parentes e advogados e o trabalho executado na prisão. Resultado: 123.269 infectados e 1.485 mortes. Isso até 24 de julho. Transitória, ainda que devastadora, a pandemia nos dá mais uma chance, afirma Borges, de pensar com honestidade os ganhos efetivos da Justiça vertical, racista e truculenta — espelho de toda uma sociedade.

Tão importante quanto o descalabro que denuncia e analisa é a ideia de intelectual defendida por Juliana Borges. Romper o silêncio sobre as prisões, defende ela, não é apenas ler diferentemente a realidade. É, também, entender a escrita menos como um processo solitário do que como uma conversa constante entre o autor e suas tradições, a modulação de uma voz cheia de vozes, afirmação de “ativismos incansáveis”. “Ao falar em romper o silêncio”, escreve ela, destoando da tibieza moral generalizada, “estamos falando em ser o elefante em uma sala de cristais e não ter medo de derrubar todos eles, […] em promover desconfortos em nós e em nosso entorno.” Intelectual conformista, como já disse, não merece assim ser chamado.

Matéria publicada na edição impressa #40 dez.2020 em novembro de 2020.

Porque você leu Crítica Cultural

Elogio da sombra

Ao refletir sobre suas trajetórias, Jiro Takahashi e Luiz Schwarcz escrevem capítulos essenciais na história da edição de livros no Brasil

JUNHO, 2025