Crítica Cultural,

Virginia Woolf e a barbárie

Tão perigoso quanto o Führer discursando para multidões é o cidadão de bem que acredita conciliar o amor pelos seus com o ódio pelos outros

01set2019 | Edição #26 set.2019“Agora nós estamos em guerra”, anotou Virginia Woolf em 31 de agosto de 1940. A entrada de seu diário dá conta de que, naquele sábado, Vita Sackeville-West, sua amiga e amante, telefonara para dizer que não poderia ir à Monk’s House, a casa que Virginia e o marido, Leonard, mantinham em Rodmell, no condado de Sussex, na Inglaterra. Vita estava sitiada em Kent, onde vivia, por bombardeios alemães. “Está dando para ouvir?”, repetia ela, completamente desorientada, chamando atenção de Virginia para os estrondos. “Estou exausta para tentar descrever a sensação de falar com alguém que pode ser morto a qualquer momento”, escreve Virginia ao relatar a conversa.

O terror avançava aos poucos, insidiosamente. Eventuais treinamentos para sobrevivência, trincheiras aqui e ali. E o ronco persistente dos aviões. Duas semanas antes, Virginia e Leonard se jogaram no chão do jardim, assustados com um rasante. Ainda assim, ela dizia encarar com relativa serenidade — “Se estou com medo? Intermitentemente” — a escalada de agressões que culminaria, em 7 de setembro, no primeiro grande bombardeio de Londres, a pouco mais de cem quilômetros dali. Naquele ataque e nos seguintes, foram atingidas duas casas do casal e a editora que fundaram, a Hogarth Press.

É essa tensão que marca “Pensamentos de paz durante um ataque aéreo”, breve ensaio que, publicado nos eua em outubro de 1940, na New Republic, costuma ser uma nota de pé de página à obra de Virginia. Há duas traduções brasileiras, a de Leonardo Fróes em O valor do riso (Cosac Naify) e a de Tomaz Tadeu em As mulheres devem chorar… ou se unir contra a guerra (Autêntica). Esta última antologia, que ganhou o subtítulo “patriarcado e militarismo”, contextualiza melhor a origem do texto admirável em que Virginia renova, diante da Segunda Guerra, suas reflexões sobre o lugar da mulher.

De forma subliminar, mas não menos importante, o ensaio testemunha a sensação de impotência diante da barbárie — e reitera a necessidade de resistir intelectualmente a ela. É esse o ponto que me interessa mais.

Mais Lidas

“Os alemães estiveram sobre esta casa na última noite e na noite anterior. Aqui estão eles de novo. É uma experiência estranha, ficar deitada no escuro e escutar o zumbido de uma vespa que pode nos ferrar de morte a qualquer instante”, escreve ela, no perfeito equilíbrio entre experiência pessoal e coletiva, vivência e reflexão. No front, todos são homens — “não são dadas armas à mulher inglesa, seja para combater o inimigo, seja para se defender”. No governo, também — sendo privilégio masculino “fazer com que as ideias sejam eficazes”. À mulher, alijada das decisões, resta uma atitude crucial: lutar pela liberdade “com a mente”. O que, para ela, significa “pensar contra a corrente, não junto a ela”.

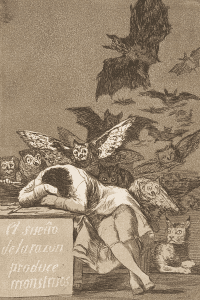

Fluindo “ligeira e furiosa”, a corrente do senso comum difunde a ideia de que o país voltará a ser livre com a derrota de Hitler, que encarna “a agressividade, a tirania, o amor insano e escancarado pelo poder”. Mas é Lady Astor, a primeira mulher na Câmara dos Comuns, quem faz a leitura mais aguda do momento ao apontar, em artigo no Times, um “hitlerismo subconsciente no coração dos homens”. É esse “hitlerismo” que mantém as mulheres subjugadas e, conforme pondera Virginia, não só elas, mas a todos tomados pelo desejo de agressão e dominação. “Se pudermos nos libertar da escravidão, libertaremos os homens da tirania”, analisa. “Os Hitlers são gerados por escravos.”

Mais do que um sujeito histórico identificado como “o” opositor, encarnação do Mal, Hitler é a expressão de valores hediondos disseminados pela vida social. Tão perigoso quanto o Führer discursando para multidões em cenários monumentais é o cidadão de bem que acredita conciliar o amor pelos seus com o ódio pelos outros, o religioso que prega a fraternidade seletiva, o adolescente que normaliza a agressão aos diferentes, o delator proeminente ou pé de chinelo. O épico da intolerância é, sem dúvida, urdido ao pé do ouvido.

A tarefa proposta por Virginia é utópica como devem ser as tarefas que valem a pena: trata-se de desentranhar, em nós, o que nos aproxima do fascismo reluzente. Aquilo que, em nós, referenda o autoritarismo não por colaboração ativa, mas por obediência cega, servidão voluntária ou, de modo mais sutil, desmobilização. “Há outras mesas além das mesas dos detentores de cargos públicos e das mesas de reunião”, lembra ela. A armadilha é achar que “o pensamento da mesa de chá”, o “pensamento privado”, é inútil porque não passa à ação. Mas talvez só por ele, pela paciente e obstinada expressão de valores “contra a corrente”, se possam enfrentar para valer os variados aspectos do poder que dissemina ódio como valor e truculência como prática.

“Pensamentos de paz durante um ataque aéreo” foi escrito por encomenda para a The Forum, revista americana que realizava enquetes com intelectuais sobre temas da atualidade. Motier Harris Fisher, ligada à publicação, foi quem fez o convite e sugeriu que Virginia seguisse o mesmo caminho de Três guinéus, longo ensaio sobre guerra e pacifismo que, publicado em livro em 1938, teve enorme repercussão. “Pensamentos de paz” só ficaria pronto após o fechamento da edição da Forum, e a própria Fischer se encarregaria de encaminhá-lo à New Republic.

Foi a última intervenção pública de Virginia Woolf sobre política. Pouco mais de cinco meses depois da publicação, na manhã de 28 de março de 1941, ela deixou a Monk’s House como se fosse dar uma caminhada. Às margens do rio Ouse, encheu de pedras os bolsos do casaco e deixou-se levar pela correnteza. A Leonard, escreveu: “Devo a você toda a felicidade da minha vida”. Tinha 59 anos.

Só em 1942, depois, portanto, do lançamento de Entre os atos, o romance em que trabalhou em seus últimos meses, “Pensamentos de paz” sairia em livro. Leonard, que editou Virginia em vida e na posteridade, observaria que o texto, assim como Três guinéus, iam “contra sua natureza artística e psicológica”. Quentin Bell, seu sobrinho e biógrafo, reputava o engajamento dos escritos finais às dificuldades psicológicas da escritora. Ambos a consideravam “apolítica”.

O ruído das bombas, escreve Virginia Woolf, “interrompe um pensamento sereno e consequente sobre a paz. Todavia é um som que deveria — muito mais do que preces e hinos — nos compelir a pensar sobre a paz”.

Foi isso o que fizeram no mês passado alunos de escolas da Maré, complexo de dezesseis favelas do Rio de Janeiro. Não há, como quer fazer crer um jornalismo sensacionalista, uma guerra — mas ataques sistemáticos às populações pobres. Sob rasantes de helicópteros da polícia e pesada fuzilaria, as crianças produziram, em desenhos e redações, algumas das mais eloquentes reflexões sobre a barbárie, denunciando a violência e pedindo paz. Suas vozes tiram o sono de quem ainda não foi “hitlerizado” — como a alta autoridade que questionou, sem provas, a autenticidade do que se vê e lê ali.

Esta coluna é dedicada à memória de Dyogo Costa Xavier de Brito, Gabriel Pereira Alves, Henrico de Jesus Viegas de Menezes Junior, Lucas Monteiro dos Santos Costa, Margareth Teixeira e Tiago Freitas, negros e pardos, entre 16 e 21 anos, assassinados no Rio de Janeiro entre 9 e 13 de agosto de 2019, como resultado da política de segurança do governador do estado, aliado de primeira hora e fiel apoiador do presidente da República.

Matéria publicada na edição impressa #26 set.2019 em agosto de 2019.

Porque você leu Crítica Cultural

Lutas de classe

Tati Bernardi e Vincenzo Latronico miram nas elites culturais de São Paulo e Berlim e acertam na condescendência

ABRIL, 2025