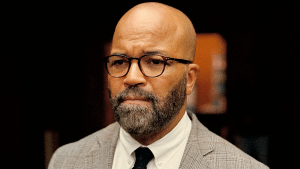

Paulo Roberto Pires

Crítica cultural

Perder um amigo

Martin Amis e Mathieu Lindon lembram que há uma arte tão difícil quanto a de perder: a de sobreviver às perdas

29abr2021Perder um amigo, escreveu Aldir Blanc, amigo que perdi há um ano, é sentir comichão na perna amputada. A dor, tão bem descrita na parceria com Maurício Tapajós, amigo que ele, Aldir, perdeu em 1995, é também a desorientação de, ao perder o amigo, perder “o espelho/ nos olhos do amigo/ aonde melhor/ conheci minha face”. A imagem segue trincada, para sempre.

A memória dessas mortes é traiçoeira. Chega em emboscadas, na primeira bebida de um sábado que, enfim, se anunciava leve mesmo trancado na pandemia; num capricho do shuffle, que invade o que se ouve; na história que se conta e é interrompida por um choro fora de hora, um pouco constrangedor. Vem o tempo todo no que se lê, ouve e vê, naquilo que se queria comentar com quem daria risada igual, desprezaria os mesmos desprezíveis, choraria pelos mesmos motivos. Não é novidade que o luto é lento, é detalhado e é trabalhoso.

Se não há males que vêm para o bem, a perda de um amigo pode ao menos levar à escrita. Seria essa, por exemplo, a origem primeira dos Ensaios, o livro que inventou o ensaio, o gênero. A morte de Étienne de la Boétie, aos 32 anos, teria levado Michel de Montaigne, três anos mais novo, a retirar-se o quanto conseguia da vida prática prosaica para dedicar-se à sua obra monumental e descosturada. Nela, um dos capítulos mais conhecidos é justamente “Da amizade”, pela precisão com que define o amor eletivo que uniu Montaigne ao autor do Discurso sobre a servidão voluntária: “porque era ele, porque era eu”.

Em um ensaio comovente sobre Roland Barthes, Jacques Derrida sugere três condições básicas em que se escreve sobre um autor: estando ela ou ele morto há muito, em outra época; sendo ela ou ele contemporâneo, em plena atividade; e, finalmente, na ocasião de sua morte, no caso de alguém que conhecemos e amamos. “Mas o que eu julgava impossível, indecente e injustificável”, observa Derrida nos anos 80, “o que há tempos tinha me prometido jamais fazer, mais ou menos em segredo e com convicção (talvez até por uma preocupação com o rigor ou a fidelidade, mas porque nesse caso é muito sério), era escrever em seguida à morte, não depois, não muito depois da morte, voltando a ela, mas no exato momento da morte”. A promessa, quebrada tantas vezes quando lhe faltaram interlocutores importantes, impõe uma dúvida a Derrida: “Mas então, o quê? O silêncio? Não seria uma outra ferida, um outro insulto?”.

Honrar os mortos pela escrita é, portanto, tarefa delicada, requer um tempo que o bate-pronto das redes sociais não concede, ainda mais neste momento de profusos obituários. Em seu livro mais recente, Inside Story, Martin Amis mostra por que foram necessárias décadas para rememorar três referências essenciais de sua vida: Philip Larkin (1922-85), Saul Bellow (1915-2005) e Christopher Hitchens (1949-2011). A Mathieu Lindon, os quase vinte anos que o separam da morte de Hervé Guibert (1955-91) deram a distância necessária para retratá-lo em Hervelino, lançado em janeiro último. “O momento da morte”, escreve Amis, “dura mais do que um momento; um ser humano pleno é, dentre outras coisas, um grande fait accompli de agregação; e todas essas experiências e memórias precisam de um tempo para se dispersar.” Tão diferentes em propósitos e estilos, ambos lembram que há uma arte tão difícil quanto a de perder: a de sobreviver às perdas.

Honrar os mortos pela escrita requer um tempo que o bate-pronto das redes sociais não concede

Na edição inglesa, da Jonathan Cape, Inside Story é definido, em duas diferentes folhas de rosto, pelos subtítulos “como escrever” e “um romance”. São pistas falsas para um emaranhado de relatos, reflexões e pequenos ensaios rigorosamente bagunçados, como se o leitor espreitasse originais ainda sem uma forma final. As 560 páginas são conduzidas a partir de um recurso, a princípio discutível, que também envolve diretamente o leitor: o autor o interpela diretamente, convidando a visitar sua casa no Brooklyn, a conhecer sua mulher, seus filhos. Por acúmulo de personagens e narrativas, termina-se imerso em seus anseios, referências e angústias — que são também os de sua geração, a mesma de Christopher Hitchens, como ele nascido em 1949, e de uma notável leva de escritores ingleses que inclui o poeta James Fenton, também de 1949, Ian McEwan, um ano mais velho, e o genial Julian Barnes, de 1946.

Antídoto

Outras colunas de

Paulo Roberto Pires

Amis não é, no entanto, um homem coletivo e tampouco tem pretensões a porta-voz de seus companheiros de viagem. Onipresente, cúmplice, íntimo, Hitchens é para ele tão importante quanto Philip Larkin e Saul Bellow. Ao contrário do que possa supor um freudiano de botequim, quem cultiva amigos mais velhos, de alguma forma tutelares, nem chega perto de fazer deles supostos substitutos dos pais. Eles são, isso sim, um antídoto para o narcisismo geracional, uma advertência permanente para as tolices do autocentramento e, também, uma possibilidade de nos conhecermos melhor a partir de quem nos precede.

Mas os adeptos da psicanálise selvagem também podem se esbaldar ao notar que a relação de Amis e Hitchens espelha de alguma forma a de seu pai, Kingsley Amis (1922-95)

e Larkin — ambos escritores, nascidos no mesmo ano, mercuriais no atacado e frágeis no varejo da vida. As associações se decuplicam quando Amis, em uma fronteira propositalmente borrada entre fabulação e confissão, relata em Inside Story a possibilidade de Larkin ser seu pai biológico — fato ou ilação que, nem de longe, se constitui na principal preocupação de sua escrita.

Em 1973, a mãe de Hitchens se mata num hotel na Grécia. Amis, que o conhecia da vida literária londrina, envia-lhe uma carta de condolências no papel timbrado do Times Literary Supplement. A resposta vem em outro bloco usado em uma redação, a do New Statesman. “Tudo começou como uma afirmação de amizade; e pouco depois não éramos mais os conhecidos que se gostavam. Éramos amigos”, escreve Amis, concluindo em tom montaigniano: “Eu era seu amigo e ele era meu”. A partir daí, o que se faz é o tecido de intimidades, de risadas e de política, literatura e porres, ressacas, namoros, casamentos, filhos, separações, mortes. A escrita e a literatura são mediadoras fundamentais, mas é a convivência que dá a liga a esses laços singulares.

A convivência amorosa e cúmplice entre amigos é o grande tema de Hervelino. Lindon, como Amis, teve que se haver com um pai desmesurado: Jérôme Lindon (1925-2001) foi o editor de vida inteira de Samuel Beckett, fundou as Éditions de Minuit e fez dela a casa do nouveau roman, de Gilles Deleuze e de nomes decisivos da literatura e do ensaio franceses. E, a exemplo de Amis, teve um importante amigo mais velho, Michel Foucault (nascido um ano depois do pai), a quem homenageou no belíssimo O que amar quer dizer (Cosac Naify) — livro que tem como personagem periférico o agora protagonista de seu relato, Hervé Guibert.

Assim como Lindon, Guibert nasceu em 1955. Escritor e fotógrafo, era talentoso e prolífico na ficção e no ensaio. Em 1990, aos 35 anos, ganharia notoriedade mundial pela temática e pela circunstância biográfica de Para o amigo que não me salvou a vida. No que seria uma das primeiras abordagens literárias da aids, o romance fazia de Foucault personagem e abriria caminho para outros títulos autobiográficos como Protocolo da compaixão e, depois de sua morte, em 1991, Cytomégalovirus, um diário do tratamento do hiv.

A doença, e até mesmo a literatura, são, no entanto, secundários em Hervelino — “não relaciono a aids a Hervé nem a seu trabalho, apenas à sua morte”. O título é referência à forma italianada como Lindon o tratava nas temporadas que ambos passaram na Villa Médici. O palazzo que a Academia Francesa mantém em Roma como residência artística é o cenário de um idílio comovente e singular, próprio de amigos e sem paralelos com a vida dos amantes — que eles, ambos homens gays, jamais foram. O que há de extraordinário nessa convivência não é portanto o encontro sempre espantoso da paixão, mas o miúdo que é matéria da amizade: o mesmo restaurante compartilhado, os namorados ocasionais ou duradouros que se aprovam ou simplesmente toleram por amor ao amigo, a troca de manuscritos para as primeiras leituras críticas, a lembrança de que a literatura é frequentemente o que se passa longe da vida literária.

Discrição

“Quando me vejo como testemunha, me sinto obrigado à discrição”, escreve Lindon sobre a impossibilidade de fazer o luto pela escrita, dificuldade agravada quando, como observou Derrida, se reage ao fim de quem é próximo. “Quando me sinto ator, preciso de um tempo para conseguir falar sobre o meu papel. Afinal, não é isso que se pede aos atores, que vivam mais do que comentem? Eu vivo na escrita, com uma intensidade que me falta quando não consigo trabalhar, mas, em Roma, eu vivia com Hervé, de nosso jeito, que não é simples de reviver.”

Lindon não foi ao hospital nos últimos dias do amigo, jamais o viu acamado. Amis fez mais de uma viagem entre Londres, onde então vivia, e Houston, sede do complexo hospitalar em que Hitchens se tratou. Na última viagem para visitá-lo, chegou quando o amigo já era velado pela família próxima. Beijou-o e pôde ouvir o relato de suas últimas palavras: “capitalismo”, “derrocada”. E, não sem o humor que os uniu, ele anota: “Meu Deus, morrer foi tão radical da parte dele, morrer é tão de esquerda”.

Aldir daria uma gargalhada. Lembraria do Hitchens reaça, inteligente e sempre divertido, e de Larkin, que ele amava. Com todo o respeito ao eventual leitor que chegou até aqui, isso tudo era o que eu queria contar a ele. Mas faz um ano que, numa segunda-feira ensolarada, 4 de maio de 2020, acordei de uma noite conturbada com a mensagem de um dos amigos mais queridos que tínhamos em comum: “E se foi. Tinha que ser de madrugada, quase amanhecendo”.

Porque você leu Crítica Cultural

A sofrência dos paniquetes

O pânico identitário, doença infantil do neoconservadorismo, desperta a indignação de gente fina, elegante e sincera

ABRIL, 2024