Crítica Cultural,

Nas garras do nosso pequenino fascismo

Reler ‘Memórias do cárcere’ é uma experiência perturbadora pela acuidade com que flagra o que persiste sob tantas mudanças: patrimonialismo, desigualdade, violência

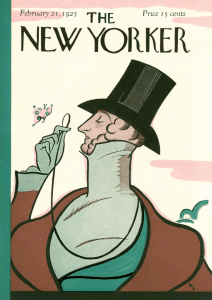

24set2020 | Edição #38 out.2020No final da manhã de 3 março de 1936, uma terça-feira, o diretor de Instrução Pública de Alagoas desabalou de casa para a repartição de malas prontas — “meti alguma roupa branca na valise, mandei comprar muito cigarro e fósforos”. Apesar dos muitos avisos para que fugisse, esperou do meio-dia às sete da noite pelo homem que viria prendê-lo. O estoicismo mineral tinha menos a ver com um improvável arroubo heroico do que com seu modelo de integridade, inegociável. Detido sem acusação, Graciliano Ramos de Oliveira iniciava naquele dia uma temporada de quase um ano na cadeia que, narrada em Memórias do cárcere (Record), é um dos relatos mais eloquentes de nossa miséria democrática.

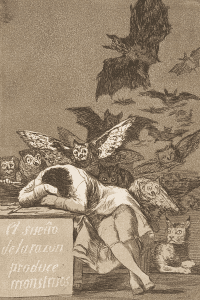

Lançado em setembro de 1953, seis meses depois da morte de Graciliano — “estou a descer para a cova”, escreveu, “e provavelmente isto será publicação póstuma, como convém a um livro de memórias” —, a combinação impressionante de testemunho e reflexão segue a cartilha de um tipo bem comum de clássico brasileiro: aquele que expõe o abismo entre a excepcionalidade do escritor e a precariedade do país. E Graciliano só melhora à medida que, em célere marcha a ré, o Brasil piora. Dissecação do “nosso pequenino fascismo tupinambá”, safra Vargas, o mundo que resultou nas Memórias do cárcere é contemporâneo das mais recentes florações de autoritarismo, manipulação judiciária e da sempre pujante covardia de Estado.

Voltei a ele em momento adequado, na ressaca do golpe de 2016, por causa de Armas de papel (Editora 34). O ensaio de Fabio Cesar Alves, professor da USP, tem subtítulo longo e autoexplicativo: “Graciliano Ramos, as Memórias do cárcere e o Partido Comunista Brasileiro”. Amparado por extensa pesquisa documental, Alves dedica-se a um aspecto óbvio que parecia eclipsado na fortuna crítica do livro, em geral tributária das questões formais que suscita: a ele interessam os impasses do intelectual de esquerda entre o autoritarismo pátrio e um Partidão ainda exalando stalinismo. Impasses que, como destaca, encarnam “aspectos de uma formação social fraturada que continua a se atualizar na lógica dos dias”.

Ditadura em marcha

Em novembro de 1935, quando Getúlio Vargas tomou o pretexto do levante comunista para realizar plenamente sua vocação de ditador, a luta de Graciliano era para botar o ponto-final em Angústia e fechar o orçamento das escolas de Alagoas — a “Instrução Pública” que chefiava era o equivalente às Secretarias de Educação. No início daquele ano, fora promulgada a Lei de Segurança Nacional, excrescência que já teve várias vidas e, em sua encarnação mais recente, tem sido usada contra cartunista, jornalista e ministro do Supremo que soaram mal aos sensíveis ouvidos bolsonaristas. Em O velho Graça: uma biografia de Graciliano Ramos, Dênis de Moraes dá conta de que 6.998 processos foram então abertos nos termos da lsn, resultando no indiciamento de 10 mil pessoas e na condenação de 4.099. O escritor, que só se filiaria ao PCB em 1945, jamais figurou em qualquer ação formal.

Mais Lidas

“Evitava considerar-me vítima de uma injustiça: deviam ter razão para repelir-me. Seria bom que ela se publicasse no jornal, isto desviaria comentários maliciosos”, observa Graciliano em “Viagens”, primeira parte das Memórias, que só começaria a escrever em 1946. Naquele ano, Primo Levi também botava no papel É isto um homem?, o relato estarrecedor sobre sua passagem por Auschwitz. Ambos fizeram os primeiros esboços encarcerados e ambos se desfizeram dos manuscritos que, se encontrados por seus carrascos, poderiam ter mudado seus destinos. Por não se servirem de notas, tanto um quanto outro partiram da memória para chegar a textos aparentemente simples, mediados pelo recuo do tempo e, sobretudo, pela fina reflexão sobre o vivido. “Liberdade completa ninguém desfruta”, escreve Graciliano, “começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer.”

O aparelho repressivo funcionava então de forma sutil. Se ainda não havia a censura prévia, o estímulo a delações e o anticomunismo pesavam na mão de escritores e jornalistas — “ele [o “pequenino fascismo tupinambá”] não nos impediu de escrever. Apenas nos suprimiu o desejo de entregar-nos a esse exercício”. Premidos pela ameaça constante e velada de crime de opinião e pelo medo de perder o sustento para suas famílias, intelectuais abrem mão de tarefas de longo prazo, de projetos de livro e policiam-se no que dizem ou fazem: “Caímos na labuta diária, contando linhas, fabricamos artigos, sapecamos traduções, consertamos engulhando produtos alheios. De alguma forma nos acanalhamos”.

Ainda que cético quanto à sua atuação na política educacional — “o regulamento, o horário, o despacho, o decreto, a portaria, a iniquidade, o pistolão, sobretudo a certeza de sermos uns desgraçados trambolhos, de quase nada podermos fazer na sensaboria da rotina” —, Graciliano redistribuíra verbas e vagas de professores, criara novos turnos nas escolas. Proibiu, sob pretexto de frear o “emburramento” de alunos, que se cantassem hinos. “O emburramento era necessário”, argumenta. “Sem ele, como se poderiam aguentar políticos safados e generais analfabetos?” Providenciou roupas e calçados para os maltrapilhos poderem frequentar as aulas com dignidade. Negara a um tenente reverter a reprovação de sua sobrinha, “um gênio”. E, horas antes de ser levado por esse mesmo militar, soubera pela diretora de uma escola que quatro de seus alunos mais pobres, negros, haviam obtido as melhores notas dos exames mais recentes. “Que nos dirão os racistas, d. Irene?”, perguntava ele.

Não se podendo qualificar como criminosos os atos do diretor de Instrução, o que pesava contra Graciliano seriam, ele logo concluiu, suas convicções. “Demais estaria eu certo de não haver cometido falta grave? Efetivamente não tinha lembrança, mas ambicionara com fúria ver a desgraça do capitalismo, pregara-lhe alfinetes, únicas armas disponíveis, via com satisfação os muros pichados”, diz ele, para concluir, não sem humor: “Se quisessem transformar em obras os meus pensamentos, descobririam com facilidade matéria para condenação”. Na refrega ideológica, faria corar os camelôs da moderação, que hoje ganham a vida apregoando os males da “polarização”: “Não me repugnava a ideia de fuzilar um proprietário por ser proprietário. Era razoável que a propriedade me castigasse as intenções”.

A fábrica de provas

O ambiente, é fácil imaginar, não era dos mais favoráveis para tamanho desassombro. Com metodologia nada estranha à que se forjaria décadas mais tarde em cidade mais ao sul do Brasil, a Justiça cruzava “bilhetes apócrifos, recados a lápis, documentos verdadeiros ou falhos em mistura, referências a fatos incompletos refutados aqui, aceitos ali, em trapalhada infernal”. Enredado o cidadão, produzia-se a declaração tão esperada: “A palavra solta entre o suplício material e o suplício moral tem semelhança de voluntária, e se prejudicou alguém, podemos julgá-la delação. Emergiu de nervos exaustos e carne moída; ao sair do pesadelo, o miserável feixe de ruínas conjuga uns restos de consciência e horroriza-se de si mesmo. Teria dito realmente aquilo? Jura que não. Mas a frase foi composta, redigida com bastante veneno, alguns acusados a ouviram, patenteiam-se logo os penosos efeitos dela”.

Mesmo quando o marxismo não era “cultural” e esse adjetivo ainda não se aporia a uma “guerra”, a vida literária estava longe da salubridade. “Uma beatice exagerada queimava incenso defumando letras e artes corrompidas”, descreve, “e a crítica policial farejava quadros e poemas, entrava nas escolas, denunciava extremismos.” Descobrimos então que Maceió, circa 1935, é o paraíso perdido com que sonham militantes da tal escola sem partido, movimentos anticotas e sociólogos ponderados: “Um professor era chamado à delegacia: — ‘Esse negócio de africanismo é conversa. O senhor quer inimizar os pretos com a autoridade constituída’”.

O espírito anticomunista era infenso às dissonâncias — e não apenas pela repressão cada vez mais truculenta, mas por voluntarismo de quem deveria destoar por obrigação profissional. Sobre a Coluna Prestes — que, diga-se, julga com ambivalência —,

Graciliano diz preferir a conversa com um tio às páginas de jornal. “O depoimento desse sertanejo bronco valia mais, para mim, que as tiradas ordeiras da imprensa livre, naturalmente interessada em conservar privilégios, fontes de chantagem, e pouco disposta a esclarecimentos perigosos”, observa, destacando ainda que a omissão alimentava ainda mais o que se supunha combater — “aceitávamos, pois, as notícias orais, e estas começavam a envolver o guerrilheiro teimoso em prestígio e lenda”. A algaravia tinha consequências imediatas: “escritores e jornalistas a desdizer-se, a gaguejar, todas as poltronices a inclinar-se para a direita, quase nada poderíamos fazer perdidos na multidão de carneiros”.

Esse Brasil tão familiar é descrito com detalhe sobretudo na primeira das quatro seções do livro. É quando Graciliano reconstitui um momento de dúvida, recolhendo aqui e ali as pistas de que a ditadura está prestes a apertar o laço — pequenos arbítrios, disseminados pela vida, vão formando, sob os olhos de quem quer ver, o retrato maior, mais complexo e medonho. É fundamental que as instituições funcionem normalmente para que se possa cevar como se deve os brutamontes, os cínicos e os equilibrados que irão sustentar o tirano. Afinal, é em meio à “multidão de carneiros” que se nutre o gado.

Ler ou reler Memórias do cárcere hoje é uma experiência perturbadora pela acuidade com que flagra aquilo que permanece sob tanta mudança: patrimonialismo, desigualdade, racismo, truculência, intolerância e violência de Estado. Não, a história não se repete. É bem pior: ela é um contínuo ao qual Graciliano Ramos faz a pergunta decisiva, que traz consigo a resposta: “Se os defensores da ordem a violavam, que devemos esperar? Confusão e ruína”.

O colunista escreve quinzenalmente na revista dos livros.

Matéria publicada na edição impressa #38 out.2020 em setembro de 2020.

Porque você leu Crítica Cultural

Lutas de classe

Tati Bernardi e Vincenzo Latronico miram nas elites culturais de São Paulo e Berlim e acertam na condescendência

ABRIL, 2025