Literatura,

Lendo Jane Austen em 2017

Apesar de sequestrada por certa literatura de nicho, Jane Austen, morta há duzentos anos, merece ser lida e relida por sua agudez e seu rigor atemporais

12nov2018 | Edição #5 set.2017Escritora de sucesso desde que conseguiu ser finalmente publicada aos 36 anos, em 1811, Jane Austen é objeto de culto em toda parte. Já nos anos 1990, pelo menos, a austenmania se espalhou pelo globo por causa de uma nova onda de adaptações para cinema e televisão — a ponto de formarem-se clubes de leitura, roteiros turísticos e exposições temáticas. O próprio culto à autora tornou-se material ficcional, como se vê em filmes como O clube de leitura de Jane Austen e o inacreditável Austenlândia.

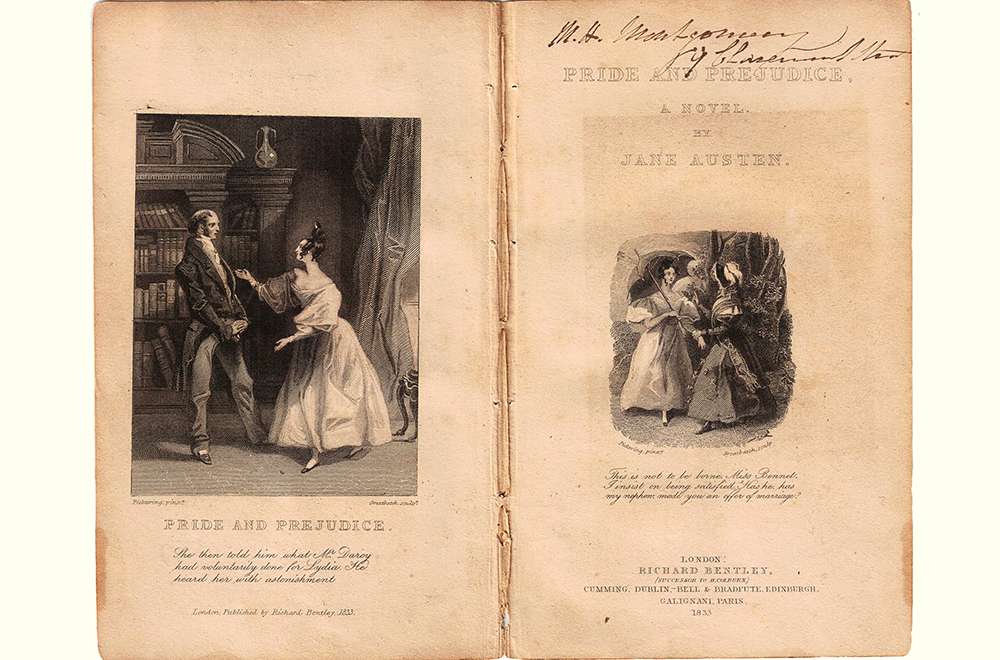

Apesar das dificuldades de publicação, de resto não estranhas a nenhuma escritora do século 19, como as irmãs Brontë ou George Elliot, Jane Austen foi muitíssimo bem recebida em seus dois primeiros romances, Razão e sentimento (1811) e Orgulho e preconceito (1813). Suas heroínas sensatas, inteligentes não se deixavam levar pelo ultrarromantismo gótico de Os mistérios de Udolpho, de Ann Radcliffe, nem pelo passadismo nostálgico de Walter Scott em Ivanhoé.

Ainda assim, à primeira vista, mesmo mais sensatas do que as mocinhas que procuram fantasmas vagando pelos corredores frios de castelos, as personagens de Austen se movem pelo quadro construído pela tradição romântica: cenas idílicas no campo ou nos salões de grandes casas rurais; heroínas diáfanas e frágeis em vestidos fabulosos; homens viris e impetuosos, que entram em cena ao som do tropel de um cavalo ou dos galanteios esgrimidos enquanto uma jovem linda e loira exibe seus dotes ao piano. Ao final dessas jornadas de bailes, piqueniques, viagens para temporadas de festas e teatro em Londres, o destino final é sempre o mesmo: o encontro de duas almas & corações e um casamento de sonho.

Prato cheio, agora no século 21, de inspiração para o balaio de autores que praticam no atacado uma literatura feminina, feminilizante e quase no limite da autoajuda. Não é um problema em si que, diante do quadro de confusão enorme nas relações afetivas, proveniente, entre outras coisas, da crise do casamento monogâmico baseado nas afinidades eletivas, das constantes revisões que sofre a própria ideia do amor sexual e, claro, da crescente tensão feminista para que se vá na direção oposta à do patriarcado, se busque qualquer ajuda para entender o que se passa (ou, pior, não se passa), inclusive, numa literatura que aparentemente resolve isso sempre de maneira, ahn, feliz.

Prato cheio de inspiração para os autores que praticam uma literatura no limite da autoajuda

Mais Lidas

Quando se acrescenta à necessidade das “respostas” o poder de enlevo & fantasia que envolve qualquer passado, temos uma espécie de cortina de fumaça muito eficiente para transformar uma autora aguda, com uma consciência crítica inesperada para alguém de sua posição sociocultural e senhora de um rigor de composição quase obsessivo numa mulherzinha doente e solitária, que escrevia volumes anódinos para entreter adolescentes sonhadoras, nubentes apaixonadas, solteironas conformadas ou matronas ociosas.

Austen, ela mesma, era uma dessas meninas da pequena aristocracia britânica. Sétima filha de um pároco, ela e sua única irmã Cassandra tiveram uma infância modesta, mas relativamente livre entre a grande biblioteca do pai e estudantes abonados, para os quais o pai dava aulas particulares a fim de complementar a renda. Quando Jane tinha dez anos, ela e Cassandra frequentaram um internato em Reading por apenas dois anos. De volta à casa paroquial, restava-lhes continuar sua educação no âmbito doméstico, lendo tudo que lhes caía nas mãos enquanto esperavam um pretendente, desobrigando assim a família de sustentá-las.

Mas nada, no terreno afetivo, saiu muito bem para Jane. Não conseguiu casar-se com os homens pelos quais se apaixonou e recusou pretendentes que surgiam como opções cômodas. No meio das idas e vindas da má-fortuna familiar e dos homens que esfumavam-se no horizonte, Jane escrevia poemas, paródias, peças de teatro, narrativas curtas e romances. Com pouco mais de vinte anos, já tinha prontas as primeiras versões de três de seus sete romances.

As sinopses de quase todos eles podem ser resumidas em três linhas, no máximo: moça enfurnada em seu ambiente doméstico, aproximando-se da idade de casar, encontra solteiros, conhece o amor da sua vida, enfrenta alguns percalços e finalmente casa-se, em geral com um homem mais rico e mais poderoso que ela. É o plot romântico por excelência, se se acrescenta um pouco mais de pele à mostra e um pouco mais de sexo, temos filmes, séries de TV ou literatura ligeira de aeroporto.

O interesse constante pela Inglaterra pré-vitoriana (e as amplas possibilidades imagéticas de seu castelos, jardins, vilarejos, pequenas cidades) não deixam passar mais de cinco anos sem uma adaptação nova de Orgulho e preconceito, Razão e sensibilidade, Persuasão etc.

Voltar aos livros

Pois bem, é preciso se livrar de toda essa parafernália para voltar ao texto. Se Jane Austen prossegue servindo de adubo às ervas daninhas do jardim das gentes casadoiras, de qualquer gênero, é menos culpa dela do que da permanência, desde lá do século 19, do olhar sobre qualquer literatura escrita por mulher como algo que só diz respeito às mulheres e às questões ditas femininas. O “azul para meninos e rosa para meninas”, em ficção, produz um efeito discriminatório curioso, que é de inventar uma literatura confinada a um certo público e meia dúzia de temas e estilos.

No caso da Inglaterra do século 19, Austen poderia ser considerada “menor”, uma vez que seu ponto de vista circunstancialmente mais restrito ao âmbito doméstico rural e sua gama de interesses parece mais limitada do que a voracidade ficcional de, por exemplo, Charles Dickens, que circula num ambiente urbano e mais complexo. No entanto, Austen problematizava justamente a pequenez dos horizontes destinados às mulheres dessa aristocracia britânica. Ao mesmo tempo leitora de Henry Fielding e Laurence Sterne e escritora muito precoce, é parodista brilhante, com um humor cortante e sutil, e a inteligência claríssima capaz de criar diálogos de limpidez ofuscante. Em outras palavras, é uma prosa extremamente cerebral e, portanto, precisa, mas suavizada pelos disfarces necessários à condição subalterna de ser mulher e de poucas posses.

Em vida, publicou pouco. Grande parte de sua obra foi escrita até os vinte anos e continuamente reescrita. No momento em que está se firmando como escritora, ela adoece e morre aos 41 anos. Seu êxito, ainda que breve e sofrido, inspirou uma série de autoras da segunda metade do século 19, como as irmãs Brontë e George Eliot, criando a esquisita categoria de “escritoras inglesas” que até hoje funciona quase como um subgênero.

“Cuidado com os desmaios… Embora de momento possam ser refrescantes e agradáveis, no final provarão ser, creia em mim, se repetidos demais e em estações impróprias, destrutivos para sua constituição.” Assim a jovenzíssima Jane encerra “Amor e amizade”, conto inédito até 1922 — uma “farsa escandalosa” no dizer do escritor e crítico George K. Chesterton (1874-1936) —, que conta como as duas protagonistas, Sophia e Laura (da mesma idade da autora), se rebelam contra os casamentos de conveniência, professam a importância de uniões baseadas na sensibilidade e, nessa jornada, caem nas mais estapafúrdias armadilhas. A retórica do amor romântico e dos sentimentos elevados é a matéria dos diálogos; desmaios singulares, duplos, triplos e até quádruplos são quase tão comuns quanto vírgulas.

Já no início do século 20, essa tentativa de edulcoração dos romances de Austen é apontada como um equívoco flagrante. Chesterton afirma: “há críticos modernos que citam as duas para corroborar a tese de que a sociedade como um todo desmaiava no primeiro decênio do século 19. Na verdade, porém, o ponto desse pequeno gracejo é dizer que os chiliques sentimentais não são ridicularizados porque eram um fato — mesmo no sentido de uma moda —, mas porque eram ficção.” Ele chama a atenção para o fato de que, mais de cem anos depois de sua morte, leitores de Jane Austen ainda tomam ao pé da letra aquilo que uma escritora em formação, aos dezessete anos, já olha de modo crítico. Para ele, Austen inventa uma maneira nova de dizer coisas novas, qualidade das mais prezadas pelos modernistas, avaliação que será corroborada também por Ezra Pound.

Em Razão e sentimento, as irmãs Elinor e Marianne Dashwood são órfãs de pai e vivem numa pequena casa em Sussex. Elinor, a mais velha, conduz a casa, ensina às mais novas com zelo e paciência. Marianne, a mais bela, sonha acordada e canta admiravelmente. A mãe Dashwood se alvoroça ao saber que há novos e jovens cavalheiros frequentando a casa senhorial de Norfold Park. Ali vê a possibilidade de casar uma ou outra; quem sabe as duas.

Elinor e Marianne, no entanto, têm suas próprias opiniões. “Eu não me sentiria feliz com um homem cujas preferências não fossem em todos os pontos iguais às minhas. Ele teria de penetrar em todos os meus sentimentos; os mesmos livros, a mesma música teria de nos encantar a ambos. Oh! Que desenxabida, que insípida foi a leitura que Edward nos fez a noite passada! Senti-o profundamente por minha irmã. Todavia, ela soube suportá-la com tal serenidade que quase não parecia notá-lo.”

Essa análise de Marianne acerca do caráter do rapaz destinado a Elinor chega como um raio na página 15 para sabermos o que temos de saber: Elinor, guiada pela razão, aceita o que for mais conveniente para si e para a família. Marianne, o sentimento, almeja o encontro romântico por excelência.

Só que, em Austen, o que parece fácil e, digamos, dado de barato à primeira vista, acaba entrando numa espiral de acontecimentos (e sensações) acelerados a partir desse momento inicial que vai subvertendo (e aprofundando) as contradições todas. É a relação de Marianne e Elinor que determina a ação. A linguagem da amizade fraterna, a devoção ditada pelo amor das duas constrói a narrativa. Ainda que pareça uma vida besta, dissipada entre piqueniques, caminhadas, jantares, bailes, viagens a Londres, essas mulheres estão, sobretudo, pensando. Quietas ou mais falantes, o pensamento que emerge das questões éticas com as quais se deparam erige uma espécie de código do incessante trabalho do amor. O exame dos afetos deve ser feito com dedicação diligente e equilibrada a fim de se autoconhecer — mais ou menos o que se irá se fazer em consultório a partir da psicanálise.

Ainda que pareça uma vida besta, dissipada entre caminhadas, jantares, bailes e viagens a Londres, essas mulheres estão sobretudo pensando

Orgulho e preconceito traz o mais bem-acabado personagem masculino de Austen, Mr. Darcy. Ele é O catch, o bom partido, para Elizabeth Bennet, a segunda de quatro irmãs. De novo, parece uma historinha: garota encontra garoto, garoto detesta e despreza garota que, por sua vez, também não vai com a cara do garoto; uma vez rivais, entram em disputas intelectuais acaloradas até que, um despindo-se de seu orgulho ferido, outro de seu preconceito de classe, entendem que estão apaixonados e caem nos braços um do outro. Essa é uma possibilidade de ler Orgulho e preconceito.

A outra é atentar para o fato de que Elizabeth fica confusa com o seu próprio desejo. Suas defesas tão bem construídas vão sucumbindo, mas não à base de desmaios: Elizabeth suspira, sim, mas também arfa, observa e luta. O recato imposto às mulheres não a impede de se expressar: “Elizabeth, sentindo a difícil e aflitiva situação em que Darcy se encontrava, se esforçou para falar. E, embora hesitante, deu-lhe a entender imediatamente que seus sentimentos haviam passado por tão grande transformação, desde o período a que ele aludira, que agora podia aceitar suas declarações com prazer e gratidão.”

Por alguma razão, Mansfield Park, o terceiro (e mais sombrio) romance de Austen a ser publicado, não entra no rol dos “grandes”. É bem verdade que a leviana e mimada Emma fecha o quadrilátero das enormes protagonistas de Austen, e Fanny Price, a órfã esquecida com parentes ricos, é mais aparentada com Jane Eyre, a geniosa preceptora de Charlotte Brontë, ou seja, já fala de uma mulher que sai de casa para trabalhar em vez de esperar o pretendente em casa; talvez à sombra desta Jane, a Fanny de Austen seja, digamos, menor.

“Emma Woodhouse, bela, inteligente, rica, senhora de uma confortável mansão e de excelente disposição de espírito, parecia congregar em si algumas das melhores bênçãos da existência e vivera cerca de 22 anos num mundo em que quase nada pudesse perturbá-la ou aborrecê-la”, mas terá de domar, justamente, seu juízo e sua imaginação romântica. Com longas horas de tempo livre, ela se dedica a “reformar” socialmente uma amiga menos “abençoada” e lhe arranjar um marido. Austen, de novo, desvia do óbvio: a frivolidade de Emma esconde uma timidez extrema e seu trabalho, portanto, será o de entender que o seu desejo está projetado na amiga. Subvertendo o cânone romântico, Austen transforma o que poderia virar uma fábula moralista em um dos grandes romances de formação (antecipando em quase cem anos O jovem Törless, de Robert Musil, ou o Tônio Kröeger, de Thomas Mann).

Se imaginamos que a persistência do autoengano romântico dos dias de hoje pode funcionar como uma espécie de compensação consumista quase alucinatória para o fato de o desejo feminino ainda se encontrar cercado por tentativas de cerceamento, normatização e culpabilização, pode-se compreender melhor por que a leitura de Austen sobrevive como o que ela não é: um manual para encontrar o “homem perfeito”.

Em vez disso uma leitura contemporânea e mais livre pode nos informar que a tímida, doente e atormentada Jane Austen prefigura em seus romances que a mulher que se coloca no lugar desejante — e não só desejado — vai ter de lutar para que sua voz seja ouvida também no âmbito da intimidade. No século 19, isso era não apenas uma novidade ideológica, como uma pequena revolução estética, uma vez que as armas das heroínas de Jane Austen não são a perfídia e a intriga. Antes, são as da inteligência e do afeto.

Além de suas protagonistas comandarem, de fato, a ação, Jane Austen desvela os labirintos mentais percorridos para expressar o desejo e o amor sem incorrer na tragédia (ainda que possa resvalar), na caricatura (mesmo que ela olhe suas personagens sem condescendência) e na sensaboria moral, aquela que pretendia conformar as mulheres a um destino apequenado.

Matéria publicada na edição impressa #5 set.2017 em junho de 2018.

Porque você leu Literatura

Fazer literatura é prestar atenção na vida ao redor, diz Pedro Mairal

Autor argentino contou como encontrou na palavra uma identidade que lhe permitiu suportar a ideia de não saber quem é

JUNHO, 2025